Suchtprävention aus gesundheitspolitischer Sicht

Suchtprävention aus gesundheitspolitischer Sicht

Suchtprävention aus gesundheitspolitischer Sicht

In verschiedenen Beiträgen informieren Experten im „Bayerischen Ärzteblatt“ über verschiedene Aspekte der Prävention aus gesundheitspolitischer Sicht. Die Beiträge erscheinen vierteljährlich, der erste Beitrag wurde in der Januar/Februar-Ausgabe 2017 des „Bayerischen Ärzteblattes“ veröffentlicht. In dieser Ausgabe schreibt Professor Dr. Markus Backmund über „Suchtprävention aus gesundheitspolitischer Sicht“. Die Redaktion

Prävention, abgeleitet von dem lateinischen Wort praevenire – zuvorkommen, verhüten – bedeutet, mit geeigneten Interventionen und Maßnahmen etwas zu verhindern, was ohne diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten würde. In der Suchtmedizin spielt die Prävention aufgrund der Drei-Säulen-Politik, bestehend aus Prävention, Therapie und Repression, eine große Rolle. Grundlage hierfür ist die Überlegung, dass verhindert werden soll, dass Menschen überhaupt psychotrope Substanzen, insbesondere illegalisierte Drogen, konsumieren. Auch die bayerische Suchtpolitik beruht auf diesen, wie sie betont, bewährten Säulen. Unterschieden werden können Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention.

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

Die Primärprävention hat zum Ziel, die Gesundheit zu fördern und zu erhalten, und die Entstehung von Krankheiten so gut wie möglich zu verhindern. Maßnahmen der Primärprävention sind Aufklärung, Erziehung, Information und politische Aktionen. Sie richten sich an Individuen oder Personengruppen, manchmal aber auch an die gesamte Bevölkerung. Die Maßnahmen der Primärprävention sollten idealerweise in einer möglichst frühen Lebensphase einsetzen. Hierzu gehören zum Beispiel gesundheitsbewusste Erziehungsmaßnahmen, die bei Kindern die Lust und Freude an gesunder Ernährung und körperlichen Aktivitäten wecken sollen. In der Suchtmedizin wird versucht, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, nicht zu Rauchen beginnen, keinen Alkohol trinken und keine Drogen ausprobieren.

Die Sekundärprävention soll das Fortschreiten einer Krankheit durch Frühdiagnostik und -behandlung verhindern. Sie umfasst Maßnahmen zur frühzeitigen Entdeckung von Veränderungen, die zu Krankheiten führen bzw. greift in Risikosituationen ein. Screening-Untersuchungen (zum Beispiel Mammografie bei der Brustkrebsvorsorge oder Darmspiegelungen zur Darmkrebsprävention) auf das Vorliegen bestimmter symptomloser Krankheitszeichen oder -vorzeichen bei scheinbar Gesunden zielen darauf ab, Krankheiten im Frühstadium zu erkennen und sie durch rechtzeitige Behandlung möglichst zur Ausheilung oder zum Stillstand zu bringen. In der Suchtmedizin bedeutet Sekundärprävention, Suchtgefährdete und -erkrankte frühzeitig zu erkennen und zu behandeln, sodass eine manifeste Suchterkrankung verhindert werden oder rasch stabilisiert werden kann, bevor es zu Folgeschäden kommt. Als Tertiärprävention wird die Verringerung der Schwere und der Ausweitung von bereits manifest gewordenen Erkrankungen bezeichnet; sie beinhaltet aber auch die Rückfallprophylaxe sowie die Prävention von Folgestörungen bei bereits bestehenden Krankheiten bzw. eingetretenen Ereignissen. Tertiäre Maßnahmen betreffen Menschen, die bereits an einer Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium leiden. Ziel ist, die Funktionsfähigkeit und Lebensqualität weitestgehend wiederherzustellen bzw. zu erhalten, etwa durch Heilgymnastik oder Rehabilitationskuren. In der Suchtmedizin bedeutet Tertiärprävention vor allem Rückfallprophylaxe, Verhinderung der Verschlechterung von Folgekrankheiten, Besserung der Lebensqualität, Ermöglichung der Behandlung von Komorbiditäten und Folgekrankheiten (MDS) [1].

Suchterkrankungen

So sieht es die Gesundheitspolitik seit Jahrzehnten, und es hat sich nicht viel verändert. Es wäre damit an sich alles gesagt. Doch reicht das? Aus wissenschaftlicher, neurobiologischer und suchtmedizinischer Sicht: Nein. Daher werden im Folgenden einige Gedanken dazu aufgeführt. Weitere ethisch-philosophische und weltpolitische Betrachtungen werden sich anschließen. Suchterkrankungen entstehen nur dann, wenn eine psychotrope Substanz auf eine verletzte Seele trifft. Die Verletzungen der Seele, die infolge zu psychischen Erkrankungen führen können, bilden die Voraussetzung dafür, dass bei Konsum von psychotropen Substanzen wie Nikotin, Alkohol, Cannabis, Kokain, Amphetaminen, Heroin, Opioiden etc. eine Suchterkrankung entstehen kann. Léon Wurmser schreibt dazu: „Meiner Meinung nach geht die Antwort über die Theorien von Kernberg und Kohut hinaus. Der Ursprung, wie ich ihn zumindest bei diesen Patienten festgestellt habe, liegt in dem überwältigenden Gefühl der Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, das durch eine reale Traumatisierung hervorgerufen wurde und zu den alles umfassenden aggressiven und narzisstischen Forderungen führt. Die Traumatisierung ist schwerwiegend und findet sehr früh im Leben statt.“ [2]. Matthias Hirsch beschreibt die Folgen chronischer familiärer Beziehungstraumata, die überwiegend auf Internalisierung und auf verschiedene Formen der Identifikation mit dem Täter bzw. dem Gewaltsystem beruhen: „… Der traumatische Akt in der Familie ist deshalb immer mit extremer Trennungsbedrohung verbunden, das heißt Drohung der Vernichtung der Beziehung zum Täter, mit einer Vernichtungsangst, die wir auch von Extremtraumatisierten im Erwachsenenalter kennen…“[3]. René Spitz unterscheidet psychotoxische Erkrankungen des Säuglings (qualitativ) und affektive Mangelerkrankungen (quantitativ): „… Es ist zu bezweifeln, ob die Genesung vollkommen ist; ich würde annehmen, dass die Störung Narben hinterlässt, die in späteren Jahren sichtbar werden, noch fehlen aber schlüssige Beweise…“ [4]. Diese Beweise wurden mittlerweile durch die Epigenetikforschung gefunden. So konnte gezeigt werden, dass Traumatisierungen im ersten Lebensjahr eine nachweisbare Veränderung nach sich zieht und signifikant in späteren Lebensjahren mit Depression und Suchterkrankung assoziiert ist [5, 6]. Freud hatte bereits eine Kausalität zwischen früher Traumatisierung und psychischer Erkrankung formuliert: „Ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie befinden sich – durch die analytische Arbeit reproduzierbar, trotz des Dezennien umfassenden Zeitintervalles – ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der frühesten Jugend angehören. Ich halte dies für eine wichtige Auffindung eines caput Nili der Neuropathologie…“ [7]. Dies würde bedeuten, dass Prävention schon viel früher ansetzen muss: Die Menschen müssen lernen, was ein Kind braucht, bevor sie Eltern werden. Kindern und Jugendlichen, die in ungünstigen Verhältnissen aufgewachsen sind, sollte Psychotherapie angeboten werden. Das wäre die eigentliche Primärprävention, wohingegen die Fokussierung der Prävention auf das Nichteinnehmen einer Substanz bei bereits verletzter Seele eine Sekundärprävention ist.

Repression

Was soll die Repression (lateinisch: reprimere – zurückdrängen) bewirken? Hat sich diese Säule tatsächlich so bewährt? Die Repression richtet sich einerseits gegen die Patienten, die von illegalisierten Substanzen abhängig sind. Sie werden verhaftet, verurteilt und inhaftiert. Ein Viertel aller Insassen von Gefängnissen sind abhängig von psychotropen Substanzen, sind krank. Andererseits soll die Repression erreichen, dass es keine verbotenen Drogen in Deutschland gibt. Die Realität sieht anders aus: Durch den durch die Repression ermöglichten Schwarzmarkt verdienen international organisierte, betriebswirtschaftlich enorm erfolgreiche Firmen. Die Abnehmerländer des Handels, hauptsächlich Nordamerika und Europa, spüren von den grausamen Machenschaften kaum etwas, die in den Herstellerländern wüten, um die Vorherrschaft im Handelsgeschäft zu sichern. Im Jahr 2017 gab es mehr Drogentote im Drogenkrieg in Mexiko als im blutigsten Kriegsjahr 2011: 68 Menschen wurden jeden Tag teilweise mit deutschen Waffen ermordet. Die Global Commission on Drug Policy der Weltgesundheitsorganisation WHO [8] recherchierte, dass die Produktion der illegalen Drogen pro Jahr 13 Milliarden Dollar kosten, der Einzelhandelserlös 332 Milliarden Dollar pro Jahr einbringt. Diese Summen können nur durch den durch die Repression ermöglichten Schwarzmarkt in den europäischen Ländern und in Nordamerika erzielt werden. Die repressive Drogenpolitik, so resümiert die Global Commission on Drug Policy hat ihr Ziel der „drogenfreien Welt“ verfehlt: In den Jahren 2008 bis 2013 stieg die Zahl der Konsumierenden um 20 Prozent, die illegale Opiumproduktion von 1980 bis 2015 um 380 Prozent. Wie kann der Schwarzmarkt reduziert bzw. eingedämmt werden? Es müssen nicht alle Drogen liberalisiert werden, was bedeuten würde, dass Konsum, Besitz, Produktion und Handel ohne Einschränkungen erlaubt wären. Vielmehr kann eine Reglementierung, wie sie zum Beispiel in den Niederlanden, Belgien, Spanien und Neuseeland für Cannabis praktiziert wird, zur Reduktion und zum Erliegen des Schwarzmarktes führen. Dass Reglementierungen erfolgreich sein können, zeigen mitunter die sehr positiven Ergebnisse in Deutschland hinsichtlich der Tabakreglementierung. Einige Sätze noch zur dritten Säule, der Therapie.

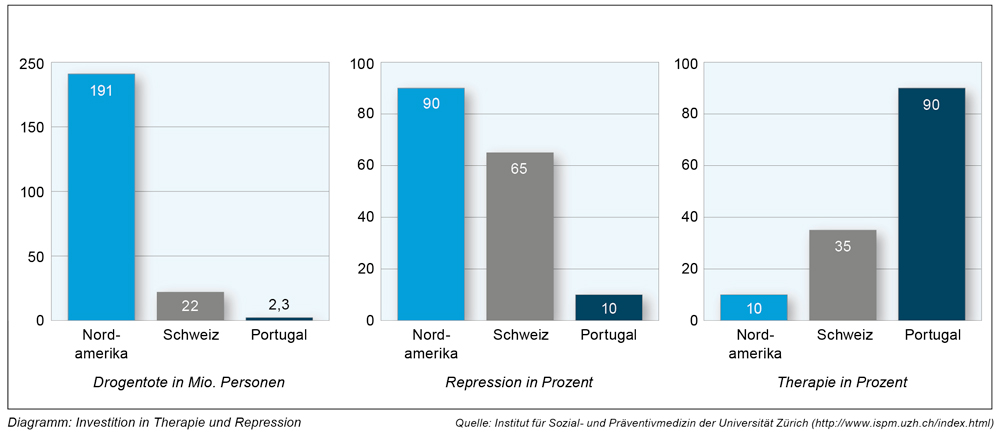

Es scheint, dass sich die Investition in Behandlung zu Lasten der Repression positiv für die Betroffenen auszahlt. In den Ländern, in denen mehr Geld für Therapie ausgegeben wird, ist die Zahl der Drogentoten deutlich niedriger (Diagramm).

Als Ärzte sollten wir auf die Therapie und Behandlung setzen und durch Beratung und Angebote das Vertrauen der Patienten gewinnen, dass sie ihre Selbstmedikation aufgeben und sich vom Arzt behandeln lassen. Die Therapie wird fast immer aus der Kombination Medikamentengabe und Psychotherapie bestehen. Selten wird der Arzt eine alleinige Suchterkrankung diagnostizieren. Fast immer wird er die oder mehrere ursprüngliche psychische Erkrankungen erkennen, am häufigsten Depressionen, Ängste, posttraumatische Belastungsstörungen, Psychosen und Persönlichkeitsstörungen.

Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-ärzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.

Autor

Internist – Infektiologie, Psychotherapie, Notfallmedizin, Suchtmedizin

Praxiszentrum im Tal (pit)

Lehrpraxis der LMU München

Tal 9, 80331 München

Tel. 089 4522856-0, Fax: 089 4522856-22

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: