S3-Leitlinie: Alkoholbezogene Störungen. Screening, Diagnose und Behandlung

Alkoholbezogene Störungen

Alkoholbezogene Störungen

Einleitung

Abweichend von anderen chronischen psychischen Störungen (zum Beispiel Depression) wird Alkoholabhängigkeit in der Bevölkerung häufig stigmatisiert, als selbstverschuldet und nicht behandlungsbedürftig angesehen. Betroffene selbst neigen krankheitsbedingt dazu, ihren Alkoholkonsum zu verleugnen oder zu bagatellisieren. Anfangs, aber auch im Verlauf der Erkrankung ist die Veränderungs- und Therapiemotivation nicht selten gering oder schwankend, daher konzentriert sich die ärztliche Behandlung oft eher auf Folge- und Begleiterkrankungen und weniger auf die ursächliche Suchterkrankung. Hinzu kommen Unsicherheiten bei Diagnostik und im Umgang mit Suchtpatienten. Therapeutischer Nihilismus ist verbreitet und wird mit jedem rückfälligen Patienten scheinbar bestätigt. Daher erstaunt es kaum, dass nur rund zehn bis 15 Prozent der Betroffenen eine spezialisierte Behandlung in Anspruch nehmen. Zwischen dem ersten Auftreten der Symptome einer Abhängigkeit und der erstmaligen Behandlung vergehen im Durchschnitt zehn Jahre ungenutzt. Gelänge es besser, die Betroffenen zu erkennen und zum Beispiel 40 Prozent einer Beratung und Behandlung zuzuführen, ließen sich nach einer aktuellen Modellrechnung pro Jahr rund 2.000 alkoholbedingte Todesfälle vermeiden [1]. Gute Gründe, um im Rahmen einer breit basierten Entwicklung von S3-Leitlinien die Angebote zu Screening, Diagnostik und Therapie kritisch zu prüfen. Einige der Kernelemente, der in einer vierjährigen Entwicklungszeit entstandenen S3-Leitlinie werden hier komprimiert dargestellt (www.awmf.org) [2].

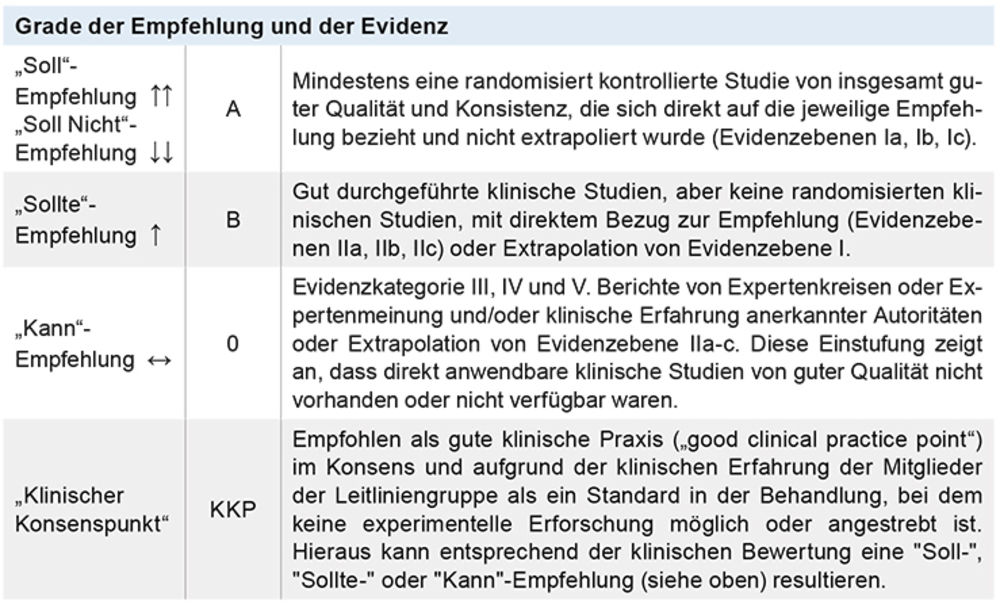

Die Leitliniengruppe war interdisziplinär zusammengesetzt (unter anderem Mediziner, Psychologen und Sozialpädagogen) und bestand aus Vertretern von 50 Fachgesellschaften, inklusive Betroffenen- und Angehörigenverbänden. Mögliche Interessenkonflikte wurden jährlich detailliert erhoben und dokumentiert und bei den Abstimmungen im Konsensusverfahren berücksichtigt, zum Beispiel durch entsprechenden Ausschluss vom Abstimmungsverfahren. Das methodische Vorgehen folgte den Standards der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) für die höchste Qualitätsstufe von Leitlinien (Tabelle 1) [3].

Tabelle 1: Grade der Empfehlung und der Evidenz (der zugehörige Grad wird im Text jeweils [in Klammern] angegeben). Beim Empfehlungsgrad gehen neben der verfügbaren Evidenz noch weitere, in der Regel klinische, Aspekte ein, zum Beispiel Übertragbarkeit der Evidenz auf unser Versorgungssystem.

Häufigkeiten und Behandlungsprävalenzen

Deutschland zählt mit ca. 40 Millionen alkoholkonsumierenden Menschen zu den Hochkonsumländern. Ca. 1,6 Millionen Menschen (3,1 Prozent der 18- bis 64-Jährigen) zeigen einen „schädlichen Gebrauch“ und ca. 1,8 Millionen (3,4 Prozent) eine Alkoholabhängigkeit. Alkoholbezogene Störungen stellen in Deutschland die häufigste Krankenhausbehandlungsdiagnose dar. Maßnahmen zur Früherkennung sind nur ansatzweise umgesetzt.

Empfehlung: Umfassendes Screening

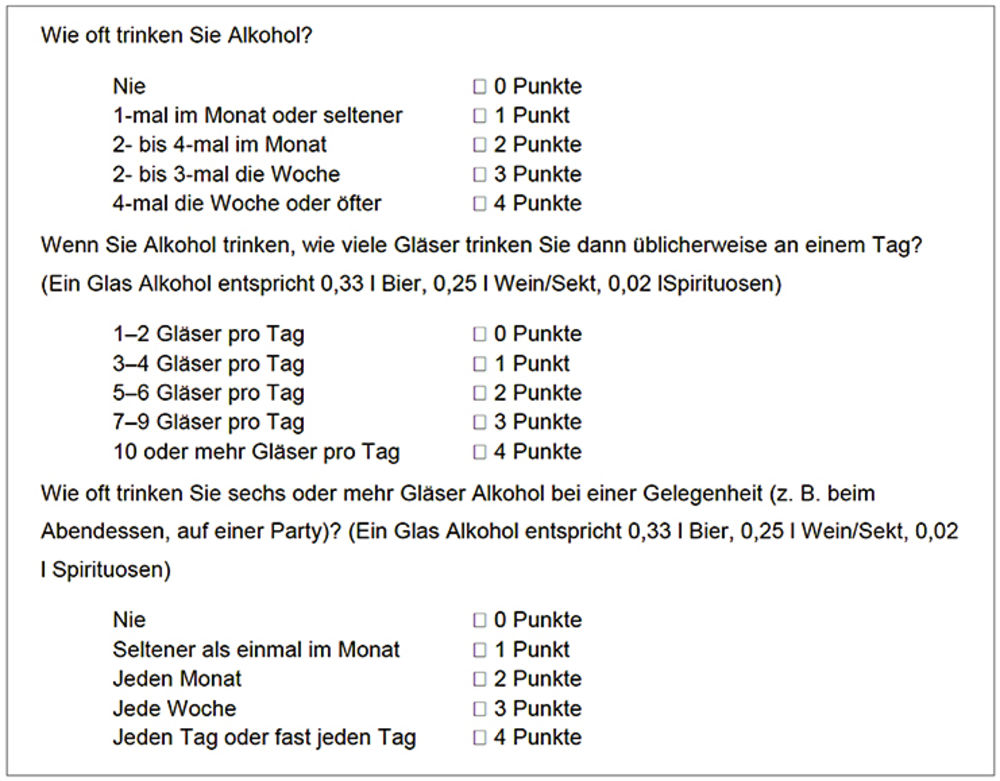

Angesichts der vielfach nachgewiesenen Wirksamkeit fordert die S3-Leitlinie ein flächendeckendes Screening von alkoholbezogenen Störungen in Praxis und Klinik mittels des AUDIT- [Empfehlungsgrad: ↑↑ A] oder AUDIT-C- [↑↑ Klinischer Konsenspunkt (KKP)]-Fragebogens (zehn bzw. drei Fragen). In Deutschland hat sich ein „cut-off“ von fünf Punkten bei Männern und vier Punkten für Frauen bewährt. Eine höhere Spezifität wird mit einer Erhöhung des „cut-off“ auf sechs Punkte erreicht. Der Fragebogen ist frei verfügbar, zum Beispiel unter www.auditscreen.org (Abbildung 1).

Abbildung 1: Audit-C – Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT-Langversion: www.auditscreen.org/)

Auch bei Patienten mit psychischen Störungen findet sich überzufällig häufig eine begleitende alkoholbezogene Störung, weshalb auch hier der AUDIT zum Screening eingesetzt werden soll [↑↑ A].

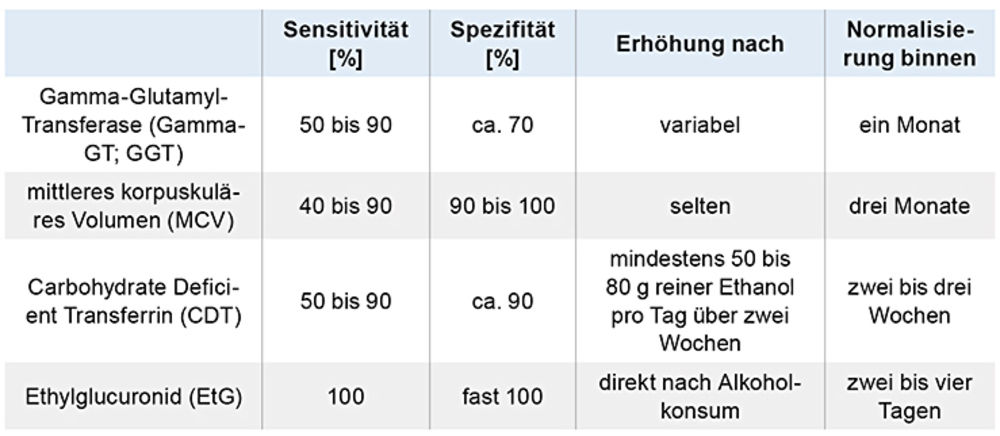

Eine Kombination des Fragebogens mit indirekten Zustandsmarkern aus Blutbild und Serum, zum Beispiel Gamma-Glutamyl-Transferase (Gamma-GT, GGT) & mittleres korpuskuläres Volumen der Erythrozyten (MCV) & Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) (Tabelle 2) kann zur Erhöhung der Sensitivität und Spezifität erfolgen (zum Beispiel stationäre Aufnahme, präoperatives Screening) [↔ A]. Wo mit therapeutischen Konsequenzen verknüpft, kann eine hohe Sicherheit beim Nachweis eines chronischen Alkoholkonsums mit direkten Ethanolmetaboliten, wie zum Beispiel Ethylglucuronid (EtG; Haare) oder Phosphatidylethanol (PEth; Vollblut) erreicht werden [↔ A]. So gaben zum Beispiel in einer Untersuchung 91 Prozent der untersuchten Schwangeren am Ende des 2. Trimenons an, keinen Alkohol während der Schwangerschaft konsumiert zu haben. Mittels oben angegebener Parameter zeigten 25 Prozent der Schwangeren einen Alkoholkonsum, bei mehr als der Hälfte davon im Bereich 20 bis 60 g reinen Ethanols.

Tabelle 2: Laborwerte

Bewährte und neue Therapieziele

Kurzinterventionen

Kurzinterventionen zielen auf eine Verringerung des Alkoholkonsums und alkoholassoziierter Probleme und integrieren eine individuelle Zielfindung, ein personalisiertes Feedback sowie konkrete Ratschläge. Mehrere (Cochrane-)Metaanalysen belegen die Wirksamkeit zur Reduktion des Alkoholkonsums bei riskant Alkohol Konsumierenden [↑↑ A]. Motivational Interviewing soll als Kurzintervention am Krankenbett bei Jugendlichen nach Alkoholintoxikation angeboten werden zur kurzfristigen Reduktion der Trinkmenge und des riskanten Verhaltens. Für eine langfristig anhaltende Reduktion der Trinkmenge ist eine solche Intervention nicht ausreichend [↑↑ A]. Bei Abhängigen ist die Datenlage zur Wirksamkeit widersprüchlich [↔ 0]. Es gibt keine Hinweise auf Geschlechtsunterschiede bei der Wirksamkeit [↑↑ A]. Somit sollen mindestens in der primärmedizinischen Versorgung Kurzinterventionen zur Reduktion problematischen Alkoholkonsums immer angeboten werden [↑↑ A].

Begleitende psychische Erkrankungen

Bei Patienten mit einer alkoholbezogenen Störung finden sich überzufällig häufig auch andere psychische Störungen. Patienten mit einer komorbiden psychischen Störung haben insgesamt eine schlechtere Prognose, wenn nicht eine möglichst leitliniengerechte Behandlung beider Erkrankungen erfolgt [↑ B]. Die Komorbidität muss immer berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der Auswahl der psychotherapeutischen und/oder medikamentösen Interventionen. Insbesondere bei affektiven Begleitsymptomen ist zu beachten, dass sie alkoholinduziert sein können. Daher ist eine diesbezügliche Behandlungsindikation erst drei bis vier Wochen nach dem Entzug sinnvoll überprüfbar [↑↑ A]. Durch die alleinige Behandlung einer psychischen Komorbidität ist in der Regel keine anhaltende Trinkmengenreduktion erreichbar. Sehr gut belegt ist diese Wirkungslosigkeit zum Beispiel für die bei trinkenden Alkoholabhängigen häufige Gabe von Antidepressiva, wie zum Beispiel selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern [↓↓ A].

Primärversorgung

Dem Hausarzt und den ärztlichen Bereitschaftsdiensten kommt eine zentrale Rolle für die Erkennung, Behandlung und Begleitung von Menschen mit alkoholbezogenen Störungen zu [↑↑ KKP], da annähernd 80 Prozent der Betroffenen bzw. deren Angehörige primär dort vorstellig werden. Wenn der Hausarzt erstmals Hinweise auf eine alkoholbezogene Störung feststellt (unter anderem mittels AUDIT), sollen eine weiterführende Diagnostik erfolgen und Maßnahmen zur Abstinenz oder zur Trinkmengenreduktion unter engmaschigen Kontakten angeboten werden. Patienten, die aktuell keine Entzugsbehandlung durchführen wollen oder können, sollten über die Risiken einer plötzlichen Trinkmengenreduktion aufgeklärt werden. Zugleich sollte über weiterführende Angebote informiert und diese gegebenenfalls vermittelt werden [↑ KKP]. Diese Informationen sollten möglichst an die regionalen Gegebenheiten des Betroffenen angepasst sein.

Selbsthilfe

Der regelmäßige und langfristige Besuch von Selbsthilfegruppen soll in allen Phasen der Beratung und Behandlung sowie in allen Settings, in denen Menschen mit alkoholbezogenen Störungen um Hilfe suchen, empfohlen werden [↑↑ KKP]. Analog sollen Angehörige in allen Phasen der Versorgung und Behandlung, insbesondere bereits bei der Kontaktaufnahme mit den verschiedenen Hilfesystemen, auf Selbsthilfegruppen für Angehörige und Betroffene hingewiesen werden [↑↑ KKP].

Abstinenz vs. Trinkmengenreduktion

Primäres Behandlungsziel ist (besonders bei bereits eingetretenen Folgeerkrankungen) die Alkoholabstinenz [↑↑ A]. Bei entsprechender Behandlung liegen die Erfolge nach einem Jahr bei 25 bis 49 Prozent. Jedoch konnte zum Beispiel eine bevölkerungsbezogene Untersuchung in den USA zeigen, dass die Hälfte der Personen mit behandlungsbedürftigen Alkoholproblemen trotz eigener Einsicht in die Notwendigkeit nicht bereit war, das Ziel der vollständigen Abstinenz zu akzeptieren. Vor diesem Hintergrund kam die englische Therapieleitlinie (www.nice.org.uk/guidance/cg115) [4, 5] zu dem Schluss, auch die Reduktion der Trinkmengen als zumindest intermediäres Therapieziel für Alkoholabhängige anzuerkennen.

Empfehlung: Therapieziel

Abstinenz ist bei Alkoholabhängigkeitssyndrom primäres Therapieziel. Ist die Erreichung von Abstinenz zur Zeit nicht möglich oder liegt schädlicher bzw. riskanter Konsum vor, soll eine Reduktion des Konsums (Menge, Zeit, Frequenz) im Sinne einer Schadensminimierung angestrebt werden [↑↑ A].

Akutbehandlung der Alkoholabhängigkeit

Komplikationen der Grunderkrankung: Alkoholintoxikation, -entzugssyndrom

Eine Alkoholintoxikation und/oder ein Alkoholentzugssyndrom stellen eine häufige Komplikation der Grunderkrankung Alkoholabhängigkeit dar. Eine „körperliche Entgiftung“ hat zum Ziel, die Vitalfunktionen sicherzustellen, die vegetativen Entzugssymptome zu lindern und schwere Verläufe (zum Beispiel epileptische Anfälle oder Delirium tremens) zu vermeiden. Die Rezidivraten liegen bei Begrenzung auf die Behandlung der Intoxikation und/oder des Entzugssyndroms („körperliche Entgiftung“) enorm hoch. Daraus resultiert auch die Empfehlung, dass eine körperliche Entgiftung alleine keine hinreichende Therapie der Sucht-erkrankung darstellt und daher weitere suchtmedizinische Hilfen vorgehalten bzw. vermittelt werden sollen [↑↑ KKP].

In der sogenannten „qualifizierten Entzugsbehandlung“ wird daher die körperliche Entgiftung durch psycho- und soziotherapeutische Maßnahmen zur Grunderkrankung Abhängigkeit ergänzt.

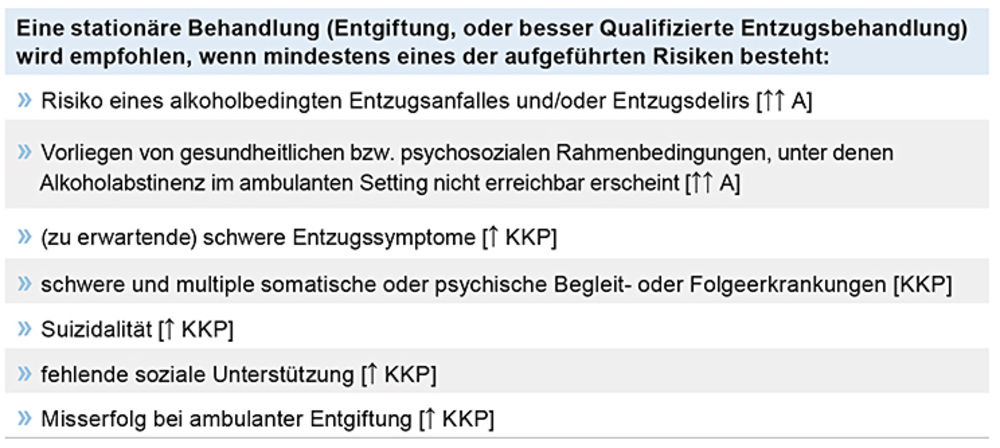

Falls keiner der oben angegebenen Risikofaktoren und eine gute Adhärenz bestehen, kann eine ambulante Entzugsbehandlung versucht werden [↔ KKP]. Unabdingbar sind dabei engmaschige klinische Kontrolluntersuchungen inklusive Verhaltensbeobachtung und die organisatorische Sicherstellung einer 24-Stunden-Erreichbarkeit eines Bereitschaftsdienstes, insbesondere einer kurzfristigen Verfügbarkeit stationärer Weiterbehandlung bei Auftreten schwerer Entzugsverläufe bzw. -komplikationen [6]. Im deutschen Versorgungssystem sollten hier die eventuell hinzugezogenen Notdienste (zum Beispiel Kassenärztlicher Notdienst, Notärzte) über die Durchführung ambulanter Alkoholentzüge informiert sein [↑ B].

Tabelle 3: Setting einer Entzugsbehandlung.

Qualifizierte Entzugsbehandlung (QE)

Leider wird die Leistungspflicht der Krankenkassen häufig auf die Akutbehandlung von Komplikationen der Grunderkrankung Abhängigkeit begrenzt. Dies führt zur unbefriedigenden Situation, dass die Beschränkung auf die Akutbehandlung des körperlichen Entzugssyndroms weder eine ausreichende Behandlung der häufig länger andauernden psychischen Entzugssymptome gestattet, wie Suchtdruck, Irritabilität, Konzentrationsstörung, innere Unruhe („Nervosität“), Dysphorie, Affektlabilität, Angst und Schlafstörungen noch eine Mitbehandlung der Grunderkrankung Alkoholabhängigkeit. Ferner drohen die in ihrer Motivationslage oft ambivalenten Patienten auf dem Weg in weiterführende Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen an den zum Teil erheblichen administrativen Hürden und Wartezeiten zu scheitern. Hieraus ist in Deutschland das Konzept der qualifizierten Entzugsbehandlung entstanden, um eine stabilere weiterreichende Therapiemotivation entwickeln zu können und die bestehenden Schnittstellenhürden zu reduzieren [7]. Es liegen Hinweise auf eine bessere Wirksamkeit einer QE im Vergleich zu einer reinen körperlichen Entgiftung vor. So wiesen Patienten nach einer QE eine höhere Abstinenzrate, eine höhere Rate von Vermittlungen in eine weiterführende Therapie, zum Beispiel Postakutbehandlung (Rehabilitation), einen besseren Therapieerfolg einer nachfolgenden Rehabilitationsbehandlung und eine reduzierte Wiederaufnahmerate auf [8, 9, 10] auf. Trotz der im Vergleich längeren Behandlungsdauer war die QE kosteneffektiv.

Empfehlung: Qualifizierte Entzugsbehandlung

Somit sollte eine QE statt einer reinen körperlichen Entgiftung angeboten werden, wenn verfügbar und insbesondere, wenn der Patient weiterführenden Behandlungsmaßnahmen ambivalent gegenübersteht. Die Behandlungsdauer der QE beträgt in der Regel drei Wochen, bei kompliziertem Verlauf und in besonders gelagerten und begründeten Einzelfällen kann sie bis zu sechs Wochen dauern [↑ KKP].

Pharmakotherapie im Entzug

Eine pharmakologische Behandlung (Tabelle 4) dient in erster Linie dazu, die Schwere und Häufigkeit von Entzugserscheinungen bzw. -komplikationen zu reduzieren. Das schwere Entzugssyndrom wird kompliziert durch das Auftreten deliranter Zustände, epileptischer Anfälle, Herzrhythmusstörungen, hypertensiver Krisen, Elektrolytstörungen, Hypothermie/Hyperthermie oder Rhabdomyolysen. Risikofaktoren für die Entwicklung schwerer Entzugssyndrome bzw. Komplikationen sind starke Entzugserscheinungen zum Aufnahmezeitpunkt, Benzodiazepin- bzw. Drogenbeigebrauch, vorausgegangene schwere Entzüge, Delirien in der Vorgeschichte, Entzugskrampfanfälle in der Vorgeschichte, hohe Alkoholtrinkmengen und hoher Blutalkohol, erhöhtes CDT, somatische Komorbidität, Leberwerterhöhungen und Elektrolytverschiebungen. Prinzipiell lässt sich aber das Auftreten entzugsbedingter Komplikationen nicht sicher vorhersagen, sodass es auch bei initial vermeintlich leichtem Entzugssyndrom zu Entzugskomplikationen wie epileptischen Anfällen oder Delirien kommen kann.

Tabelle 4: Pharmakotherapie des Alkoholentzugssyndroms [4, 5, 6]

Generell ist eine Pharmakotherapie des mittelschweren bis schweren Alkoholentzugssyndroms einer Nichtbehandlung überlegen. Die stärksten Effekte finden sich für die Verhinderung schwerwiegender Komplikationen insbesondere entzugsbedingter epileptischer Krampfanfälle. Zur Bestimmung der Entzugsschwere wird international insbesondere die CIWA-Ar-Skala herangezogen (leicht: ≤ acht Punkte, mittelschwer: 9-14 Punkte und schwer: ≥ 15 Punkte) [11], in Deutschland oft auch die Alkohol-Entzugssyndrom-Skala (AES; www.ambulanter-alkoholentzug.ch/alkohol_entzugssyndrom_skala.pdf) [12].

Verschiedenen Substanzen und Substanzgruppen werden zur Reduktion von vegetativen Entzugssymptomen und zur Prävention bzw. Behandlung von Entzugskomplikationen wie Entzugskrampfanfällen oder Delirien eingesetzt (Tabelle 4).

Im ambulanten Setting sollten vorwiegend Antikonvulsiva, gegebenenfalls in Kombination mit Tiaprid, eingesetzt werden. Clomethiazol ist hier kontraindiziert und Benzodiazepine sollten aufgrund des Missbrauchspotenzials nur bei täglichen Behandlungskontakten mit täglicher Dosiszuteilung eingesetzt werden (www.bdk-deutschland.de/images/files/ak-sucht/2013-02-08-qual_amb_entz_alk-richter-reymann.pdf).

Im Anschluss an die Entzugsphase soll den Patienten eine möglichst nahtlos weiterführende Behandlung angeboten werden, im optimalen Falle in Form einer Entwöhnung [↑↑ KKP]. Zur nachhaltigen Rückfallprävention soll indikationsgeleitet nach einer Entwöhnung nahtlos eine darauf abgestimmte suchtbezogene Versorgung von mindestens einem Jahr angeboten werden [↑↑ KKP].

Psychotherapie alkoholbezogener Störungen

Psychotherapeutische Interventionen sind in fast jedem Stadium einer Abhängigkeit wichtig und erfolgversprechend. Eine Vielzahl von Leitlinien und systematischen Reviews belegen, dass es verschiedene, sehr wirksame Interventionen gibt, unter anderem die „motivierende Gesprächsführung“, die kognitive Verhaltenstherapie, die Verhaltenstherapie mit Kontingenzmanagement [4, 5, 6]. Für weitere Details und Evidenzbelege muss hier aus Platzgründen auf den ausführlichen Leitlinientext verwiesen werden.

Pharmakotherapie in der Postakutbehandlung

» Acamprosat: 19 Placebo-RCTs (randomisierte, kontrollierte klinische Studien) (N=4.629 Patienten) mit einer mittleren bis schweren Abhängigkeitserkrankung. Signifikanter, aber kleiner Effekt bezüglich der Aufrechterhaltung der Abstinenz über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten.

» Naltrexon: Die Substanz wirkt als Antagonist am µ-Opiat-Rezeptor und wurde in 27 RCTs (N=4.296) mit einem Placebo und in vier weiteren RCTs (N=957) mit Acamprosat verglichen. Es zeigten sich signifikante, jedoch kleine Effekte bezüglich des Zeitraums bis zum ersten Rückfall sowie der Anzahl schwerer Trinktage.

Somit sollte nach Berücksichtigung von und Aufklärung über mögliche Risiken bei Alkoholabhängigen außerhalb der stationären Entwöhnung eine pharmakotherapeutische Behandlung mit Acamprosat oder Naltrexon im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes angeboten werden [↑ B].

» Nalmefen: Ähnlich dem Naltrexon als µ-Opiat-Rezeptor-Antagonist wirksam.

Reduzierte in vier Placebo-kontrollierten RCTs (N=ca. 2.500 Patienten) in geringem Umfang die Anzahl schwerer Trinktage sowie die pro Trinktag konsumierte Menge. Er wurde zugelassen zur intermediären Trinkmengenreduktion.

Ist das Behandlungsziel zunächst eine Trinkmengenreduktion, dann kann nach Berücksichtigung von und Aufklärung über mögliche Risiken Alkoholabhängigen außerhalb der stationären Entwöhnung Nalmefen im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes angeboten werden [↔ KKP].

Das Literaturverzeichnis kann bei den Verfassern angefordert oder im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.

Die Autoren erklären, dass sie keine finanziellen oder persönlichen Beziehungen zu Dritten haben, deren Interessen vom Manuskript positiv oder negativ betroffen sein könnten.

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: