Die Anorexia nervosa (AN) ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Mortalität und tritt deutlich häufiger bei Mädchen als bei Jungen auf. 40 Prozent der Betroffenen erkranken im Jugendalter, aber in den vergangenen Jahren sind zunehmend jüngere Patientinnen betroffen [12]. Im Mittelpunkt der Symptomatik stehen ein deutliches Untergewicht (≤ 10. BMI-Altersperzentile), eine Körperbildstörung (der eigene Körper wird als zu dick wahrgenommen), eine Gewichtsphobie (Angst vor der Gewichtszunahme) sowie eine ständige gedankliche Beschäftigung mit den Themen Essen, Gewicht und Figur. Somatisch zeigen sich während der Starvation (= Hungern) vor allem laborchemische (zum Beispiel Leukopenie, Elektrolytstörungen) endokrinologische (zum Beispiel low-fT3-Syndrom, erniedrigte Geschlechtshormone), kardiologische Veränderungen (Bradykardie, Perikarderguss, Ödeme), eine Pseudoatrophia cerebri (siehe Abbildung 3) und bei älteren Jugendlichen eine Amenorrhoe. Die Ätiologie der Erkrankung ist multifaktoriell: genetische und biologische Ursachen, Einflüsse der näheren Umwelt sowie soziokulturelle Faktoren spielen eine Rolle, während familiäre Interaktionsprobleme nicht mehr als primär ursächlich angesehen werden. Vielmehr sollten die engen Bezugspersonen intensiv in die Behandlung mit einbezogen werden. Diese erfolgt multimodal und je nach Schweregrad (teil)stationär oder ambulant. Gewichtsrehabilitation und Ernährungstherapie sind zur körperlichen Stabilisierung zunächst vorrangig. Alleine dadurch bessern sich psychiatrische Begleitsymptome wie Depressivität und Zwanghaftigkeit. Eine zugelassene psychopharmakologische Therapie existiert derzeit nicht. Im weiteren Verlauf nehmen Psychotherapie, Elternarbeit und Behandlung komorbider psychiatrischer Störungen wie soziale Ängste einen großen Stellenwert ein [13]. Früherkennung und Frühintervention sind von wesentlicher Bedeutung, da die Prognose mit Heilungsraten von bis zu 70 bis 80 Prozent umso günstiger ist, je früher die AN behandelt wird. In jüngster Zeit häufen sich die Befunde, dass eine tagesklinische oder „Home-Treatment“-Behandlung durch die intensive Einbeziehung des familiären, sozialen und schulischen Umfeldes die Prognose verbessern kann [14]. Bei chronischen Verläufen ist das Risiko für somatische und psychische Folgeerkrankungen im Erwachsenenalter wie Osteoporose, Depressionen, Angst- und Zwangserkrankungen hoch.

Neu in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde in den vergangenen Jahren durch die Auswirkungen der Coronapandemie sehr stark geprägt: die psychische Gesundheit und Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen ist seit dieser Zeit signifikant gesunken [1] und die Zahl der neu diagnostizierten psychiatrischen Störungen ist vor allem im Bereich von depressiven Erkrankungen und Angststörungen sowie bei Essstörungen deutlich angestiegen [2]. Ein weiterer Trend der letzten zehn Jahre ist, dass zunehmend Patientinnen und Patienten mit einer Genderdysphorie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorstellig werden. Die Geschlechtsinkongruenz stellt einen Bereich dar, der durch vielschichtige und oft kontrovers diskutierte Entwicklungen gekennzeichnet ist.

Fall 1

Die 15-jährige Gymnasiastin wird nach kurzer intensivmedizinischer Überwachung in der Somatik nach einem Suizidversuch mit Tabletten (ca. zehn Tabletten Paracetamol 500 und eine unklare Menge Alkohol) bei fehlender Absprachefähigkeit auf eine geschützte kinder- und jugendpsychiatrische Station übernommen. Berichtet wird eine depressive Entwicklung seit ca. zwei Jahren mit gedrückter Stimmungslage, Antriebsmangel, Aufgabe von Interessen, sozialem Rückzug, verbunden mit einer Schulvermeidung seit mehreren Monaten. Es sei der Patientin nicht gelungen, nach Ende der pandemiebedingten Schulschließungen wieder in die Schule zurückzukehren. Seit längerem bestehe selbstverletzendes Verhalten durch Ritzen an den Unterarmen, Suizidgedanken und konkrete Suizidplanungen seit mehreren Wochen. Ein konkreter Auslöser für den Suizidversuch ist nicht zu eruieren. Als primäre Belastungsfaktoren werden genannt: der Suizid des Vaters vor ca. einem Jahr im Rahmen seiner depressiven Erkrankung sowie schulische Leistungsprobleme. Die Mutter der Patientin erfuhr das Ausmaß der Problematik erst bei Klinikaufnahme, die Patientin war durch die Offenlegung entlastet.

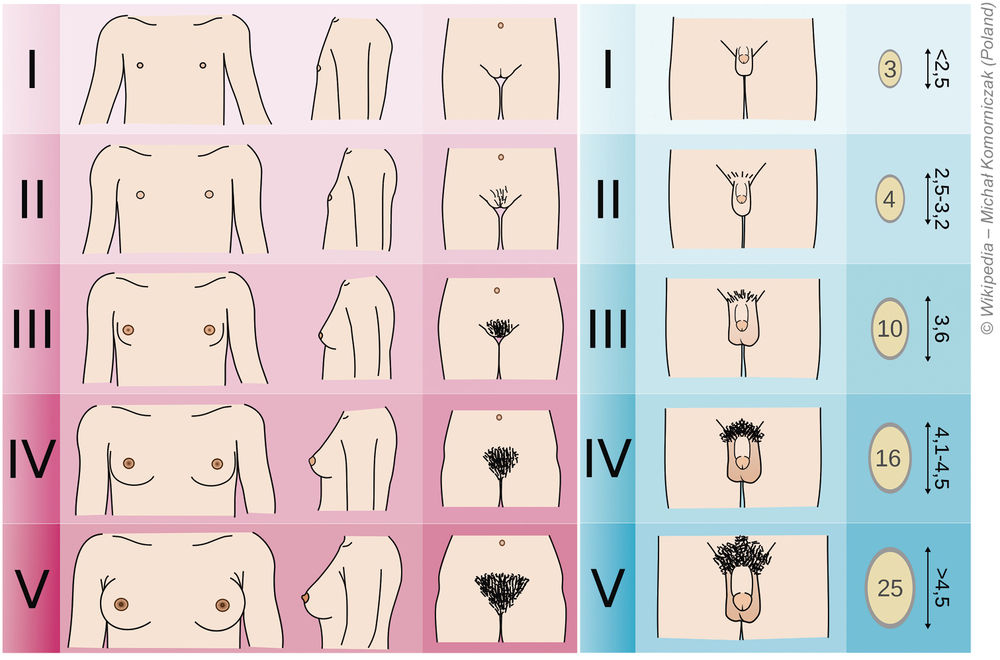

Nach einer ersten Stabilisierung mit Abklingen der akuten Suizidalität im Rahmen der geschützten Station (siehe Tabelle 1) und entsprechendem Motivationsaufbau wird die Patientin nach einer Woche auf eine offene Therapiestation verlegt. In einer dreimonatigen stationären Behandlung mit intensiven Einzel- und Gruppentherapien und schrittweisem Aufbau des klinikinternen Schulbesuchs kann sich die Patientin stabilisieren; bei schwerer depressiver Symptomatik wird ergänzend eine antidepressive Medikation mit einem selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (Fluoxetin 20 mg/d) bei guter Wirksamkeit angesetzt. Regelmäßige Familiengespräche und Belastungserprobungen an den Wochenenden unterstützen die geplante Rückkehr nach Hause. Es werden eine ambulante Psychotherapie und kinder- und jugendpsychiatrische Weiterbehandlung sowie ambulante Jugendhilfemaßnahmen zur Unterstützung im Alltag eingeleitet und der Besuch der Heimatschule mit Schulexpositionen aus der Klinik heraus vorbereitet.

Diskussion

Depressive Erkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen bei Jugendlichen. Vor der Pubertät sind ca. zwei Prozent der Kinder betroffen, im Jugendalter steigt die Prävalenz deutlich an und wird auf fünf bis zwölf Prozent geschätzt [3]. Weibliche Jugendliche sind ca. dreimal häufiger betroffen als männliche Jugendliche [4].

Während der Coronapandemie hat die Inzidenz depressiver Störungen deutlich zugenommen. So stieg der Anteil von Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren mit einer stationär behandelten depressiven Episode im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent [5]. Eine deutliche Zunahme der Inzidenz depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Europa bestätigt sich auch in den Ergebnissen einer aktuellen Meta-Analyse [6], die erstmals zeigen, dass die Steigerung der Depressionen bei Kindern und Jugendlichen in der Pandemiezeit mit den coronabedingten Restriktionen und Schulschließungen unmittelbar in Zusammenhang steht. Je strikter die Eindämmungsmaßnahmen – wie Schulschließungen – in den Ländern waren, umso größer war die Zunahme von Depressionssymptomen.

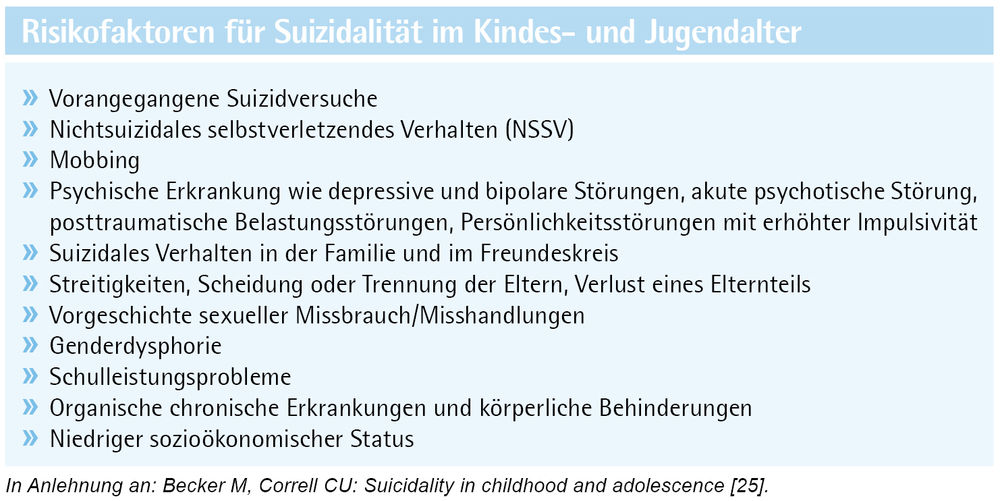

Depressive Störungen verlaufen in Episoden unterschiedlicher Länge, nicht selten rezidivierend und können zu einer erheblichen Beeinträchtigung der psychosozialen Entwicklung führen. Für die Entstehung depressiver Erkrankungen im Jugendalter wird ein Zusammenwirken genetisch-biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren angenommen. Als psychosoziale Risikofaktoren gelten unter anderem Traumata in der Vorgeschichte, schulische Belastungen, Mobbingerfahrungen, familiäre Belastungen (siehe auch Tabelle 2). Wie auch bei Erwachsenen ist im Jugendalter eine depressive Störung nach den Kriterien der ICD-10 [7] durch drei Kernsymptome gekennzeichnet: (I) gedrückte Stimmung, Traurigkeit, (II) reduzierte Fähigkeit, Freude zu empfinden bis hin zur Freudlosigkeit, (III) verminderter Antrieb bis hin zur Antriebslosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit. Das Erscheinungsbild einer depressiven Symptomatik ist bei Kindern und Jugendlichen altersabhängig unterschiedlich [8], bei Jugendlichen treten zusätzlich oft weitere Symptome auf wie selbstverletzendes Verhalten, vermindertes Selbstwertgefühl, Zukunftsängste sowie Leistungsprobleme in Schule oder Ausbildung [8, 9].

Die schwerste und nicht seltene Komplikation einer depressiven Störung bei Jugendlichen ist das Auftreten suizidaler Tendenzen. Suizidgedanken und -handlungen im Kindes- und Jugendalter sind unbedingt ernst zu nehmen und bedürfen immer einer detaillierten Abklärung, vorzugsweise mit jugendpsychiatrischer Diagnostik, Beratung und gegebenenfalls Therapie [10]. Suizidgedanken sollten aktiv im Rahmen eines vertrauensvollen anamnestischen Gespräches in der Regel durch getrennte Exploration des Jugendlichen und seiner Bezugspersonen erfragt werden. Die Sorge, dass durch professionelles Nachfragen eine Suizidalität ausgelöst oder verstärkt werden könnte, ist unbegründet. Die Entscheidung über die geeignete Behandlung wird in Abwägung von Schutz- und Risikofaktoren und in enger Abstimmung mit der Patientin/dem Patienten und den Sorgeberechtigten getroffen.

Zur Behandlung im Jugendalter wird Psychotherapie bei leichter bis mittelgradiger Depression und eine Kombinationstherapie (Psychotherapie und medikamentöse Behandlung) bei schwerer Depression empfohlen [11]. Für die medikamentöse Behandlung mittelschwerer und schwerer Depressionen bei Minderjährigen ist in Deutschland nur der selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Fluoxetin zugelassen [3, 11], sodass bei unzureichender Wirkung in einzelnen Fällen eine Off-Label-Medikation überlegt werden muss. Häufig kann die Behandlung depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen ambulant oder auch tagesklinisch erfolgen. Eine multimodale stationäre, gegebenenfalls auch vorübergehend geschützt-stationäre Behandlung sollte umgesetzt werden, wenn eine akute Suizidgefahr vorliegt bzw. wenn die Einschränkung durch die depressive Störung derart ausgeprägt ist, dass zum Beispiel Alltagsaufgaben nicht mehr bewältigt werden können [11], auch zum Beispiel wenn neben der Depression weitere komorbide Störungen wie zum Beispiel Angststörungen und Essstörungen das Störungsbild erschweren. Ein ausgeprägtes Vermeidungsverhalten wie zum Beispiel eine chronifizierte Schulvermeidung stellt ebenfalls eine Indikation für eine stationäre Behandlung dar.

Abbildung 1: Zeichnung einer 17-jährigen Patientin mit schwerer depressiver Symptomatik.

Fall 2

Die 12-jährige Patientin wird von ihren Eltern auf Grund einer Gewichtsabnahme von 7 kg innerhalb der vergangenen vier Monate vorgestellt. Sie habe sich vermehrt mit Klassenkameradinnen verglichen und sich zu dick gefühlt. Daher habe sie auf Süßigkeiten und Fleisch verzichtet und mehr Sport getrieben. Komplimente für ihr tolles Aussehen und ihre Disziplin hätten sie angespornt, das Essen weiter einzuschränken und auf einmal sei das Ganze dann „außer Kontrolle geraten“. Aktuell ernähre sie sich hauptsächlich von Obst und Gemüse, Kohlenhydrate und Fett vermeide sie komplett. Insgesamt nehme sie höchstens 400 kcal pro Tag zu sich und trinke bis zu 4 Liter pro Tag. Sie friere häufig und in der letzten Zeit sei sie oft gereizt und traurig, manchmal habe sie sogar lebensmüde Gedanken. Körpergröße 156 cm (48. Perzentile), Gewicht 33,2 kg (< 1. Perzentile), BMI 13,6 kg/m2 (< 1. Perzentile). Im Labor zeigen sich Leukozyten (3,2 Tsd./µl, Referenz: 4,0 bis 10,4), ein erniedrigtes fT3 (1,05 ng/l, Referenz: 2,3 bis 3,9) und ein niedrignormales TSH (0,6 mU/l, Referenz: 0,5 bis 3,4), kardiologisch eine Herzfrequenz von 35/min, ein Blutdruck von 100/60 mmHg und ein hämodynamisch nicht relevanter Perikarderguss. Da sich ambulant keine ausreichende Nahrungsaufnahme erreichen lässt, wird die Patientin stationär aufgenommen und im Rahmen eines multimodalen Therapiekonzeptes mit verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt behandelt. Zu Behandlungsbeginn ist eine eigenständige ausreichende Kalorienzufuhr nicht möglich, sodass die Ernährung über eine nasogastrale Sonde verteilt auf mehrere Mahlzeiten pro Tag in steigender Kalorienanzahl notwendig ist. Insbesondere Phosphat sowie Pankreas- und Leberwerte werden in dieser Phase der Realimentation engmaschig kontrolliert. Im weiteren Verlauf gelingt durch intensive Ernährungsberatung die schrittweise Umstellung auf eine orale Nahrungszufuhr, verteilt auf drei Haupt- und drei Zwischenmahlzeiten mit insgesamt 2.400 kcal pro Tag und eine durchschnittliche Gewichtszunahme von 700 g pro Woche. Außerdem erhält die Patientin Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Ernährungstherapie, Kunst- und Musiktherapie, nimmt an gelenkten Freizeitaktivitäten teil und besucht die klinikinterne Schule. Nach drei Monaten stationärem Aufenthalt mit intensiver Elternarbeit und wiederholter Belastungserprobung im häuslichen Umfeld konnte die Patientin mit einem Gewicht von 42 kg (BMI 16,8 kg/m², 23. Altersperzentile) und einer deutlich verbesserten Psychopathologie nach Hause entlassen werden.

Diskussion

Abbildung 2: Selbstbildnis einer 15-jährigen Patientin mit Anorexia nervosa.

Abbildung 3: Von links nach rechts – T1-gewichtete sagittale MRT-Bilder einer Patientin mit akuter Anorexia nervosa (AN), derselben Patientin, nach Gewichtsrehabilitation und einer gesunden Kontrollperson. Man beachte, dass bei der Patientin mit AN die äußeren und inneren Liquorräume vergrößert sind, am deutlichsten im akuten Erkrankungsstadium. Aus: Seitz J. et al. (2018) Extend, Pathomechanism and Clinical Consequences of Brain Volume Changes in Anorexia Nervosa [26].

Fall 3

2019 stellte sich die 15-jährige Paula wegen einer ausgeprägten Geschlechtsdysphorie vor, war deswegen zuvor zweimalig auf geschützten Stationen wegen depressiver Symptomatik mit phasenweiser Suizidalität behandelt worden. Vorausgegangen war seit Anfang 2018 ein sozialer Rückzug wegen des ausgeprägten Unwohlseins in dem sich zunehmend weiblich entwickelnden Körper. Eine psychotherapeutische Unterstützung unter weitgehender Ausklammerung der Genderproblematik war erfolglos geblieben. Weitere Belastungsfaktoren wie Trennung der Eltern 2015, konflikthafte Elternbeziehung, Scheidung 2018, Sorgerechtsstreit und seit 2016 durchgängiges Wechselmodell (jeweils in der Wochenmitte von einem Elternteil zum anderen) kamen hinzu.

Paula habe bereits im Kindergartenalter eher jungentypische Spiele und männliche Rollen interessant gefunden, mädchentypische Kleidungsstücke abgelehnt, später in einer Jungenmannschaft Fußball gespielt und habe ab dem Grundschulalter geäußert, ein Junge sein zu wollen. Ab dem Alter von zehn Jahren habe sie erste Befürchtungen bezüglich einer bevorstehenden weiblichen Körperentwicklung gehabt, massiv verstärkt mit Einsetzen der Monatsblutung. Ende 2017 outete sie sich gegenüber einigen Freundinnen und Freunden und ihren Eltern, setzte den Wunschnamen Jens durch und trug seitdem durchgängig „binder“ zum Verbergen der sich entwickelnden weiblichen Brust.

Abbildung 4. Aus: Lenzen-Schulte M, Transition bei Genderdysphorie: Wenn die Pubertas gestoppt wird.

Ende 2019 erfolgte das Outing in der damals besuchten Mädchenschule, einige Monate später über den endokrinologischen Facharzt die Einnahme des GnRH-Analogons Trenantone, worunter unter anderem die Regelblutung sistierte. Seit 2020 erhielt Paula/Jens durchgängig Psychotherapie bei einem auf Behandlung von genderinkongruenten Jugendlichen spezialisierten Therapeuten. Seit Anfang 2021 wurde bis dato auf Jens‘ dringlichen Wunsch eine Testosteron-(Nebido-)Behandlung nach Abklärung von Kinderwunsch und Kryokonservierung in einer Fruchtbarkeitsambulanz durchgeführt.

Unter längerfristiger antidepressiver Medikation mit 150 mg Venlafaxin kam es zur Stimmungsstabilisierung. Zur Reduzierung der Alltagsbelastung wurde die 11. Klasse des inzwischen besuchten gemischtgeschlechtlich geführten Gymnasiums zum zweiten Mal wiederholt. Dennoch wurde 2022 eine erneute stationäre Behandlung wegen zunehmender depressiver Symptome erforderlich. Hier erfolgte die Erarbeitung eines alternativen Ausbildungsweges und Entlassung in eine therapeutische Wohngruppe. Der deutlich entlastet und psychisch stabil erscheinende 18-Jährige plant nun die Mastektomie und die Anschaffung einer individuell angepassten Penisepithese.

Diskussion

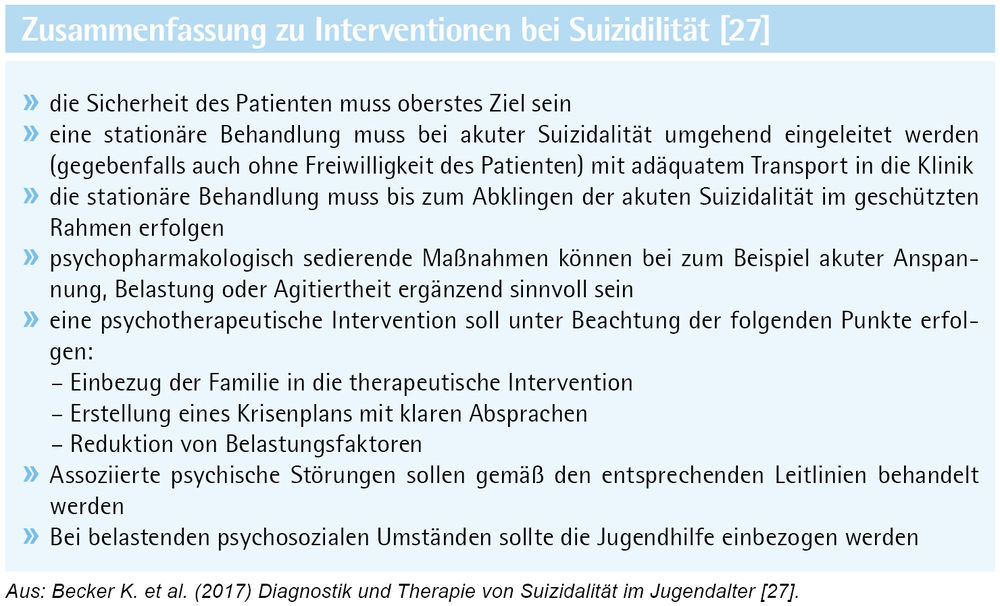

Seit mehreren Jahren stellen sich auch außerhalb Deutschlands in den Zentren zur Behandlung geschlechtsinkongruenter Personen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer mehr Minderjährige vor, die unglücklich mit dem angeborenen Geschlecht sind. Insbesondere geburtsgeschlechtlich weibliche Minderjährige sind von Geschlechtsinkongruenz betroffen [15 bis 18]. Dabei nimmt die Geschlechtsdysphorie teilweise das Ausmaß einer mittelschweren bis schweren Depression an und ist oft mit Angstsymptomen, insbesondere sozialen Phobien und zunehmend häufiger mit einer Autismus-Spektrum-Störung kombiniert [19, 20]. Ursachen für die gesteigerte Inanspruchnahme werden vielfach diskutiert: genannt werden mehr Offenheit und Unterstützungsmöglichkeiten bis hin zu einem erhofften Gewinn an Aufmerksamkeit und Zuwendung und – insbesondere auch bei den von autistischen Störungen Betroffenen – ausgeprägte soziale Unsicherheiten und Schwierigkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung. Zunehmend wird auch die Binarität der Geschlechter abgelehnt; auch dies scheint bei den Jugendlichen, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt, besonders häufig der Fall zu sein [21].

Nach ausführlicher ärztlich-psychologischer Diagnostik obliegt der/dem Kinder- und Jugendpsychiaterin/-psychiater neben der psychiatrischen (nicht selten auch medikamentösen) Behandlung die Vernetzung zwischen den mitverantwortlichen Bezugspersonen. Hierzu zählen selbstverständlich die Eltern und je nach Transitionsstand, Psychotherapeutin/Psychotherapeut, Endokrinologin/Endokrinologe, gegebenenfalls Chirurgin/Chirurg und oft auch Begleiterinnen/Begleiter aus der Jugendhilfe. Stellt sich in der Erstdiagnostik eine geschlechtsinkongruente Entwicklung dar, so zieht das nicht automatisch weitere geschlechtsan-gleichende Maßnahmen nach sich, sondern es wird Wert darauf gelegt, dass verlaufsoffen und ohne Vorgabe von Richtung oder Tempo etwaiger Transitionsschritte eine individuell gestaltete Begleitung der Betroffenen erfolgt. Ziel ist vor allem eine Minderung des Leidensdruckes – bedeutet doch eine Transition mit allen psychosozialen, emotionalen und somatomedizinischen Schritten und Maßnahmen, dass ohnehin diverse komplexe, auch schmerzhafte Hürden zu meistern sein werden. Gleichzeitig sollten Risiken somatomedizinischer Maßnahmen vermittelt und Möglichkeiten und Zeit gewährt werden, die gewünschten Transitionsschritte sowohl von Arzt- als auch von Betroffenenseite ausreichend abwägen zu können. Auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass bei der Mehrzahl der im Kindesalter von einer Geschlechtsidentitätsstörung Betroffenen im Verlauf der Pubertät die Symptomatik nicht persistiert, sie sich also als „desister“ erweisen, sind besondere Sorgfalt und Vorsicht geboten.

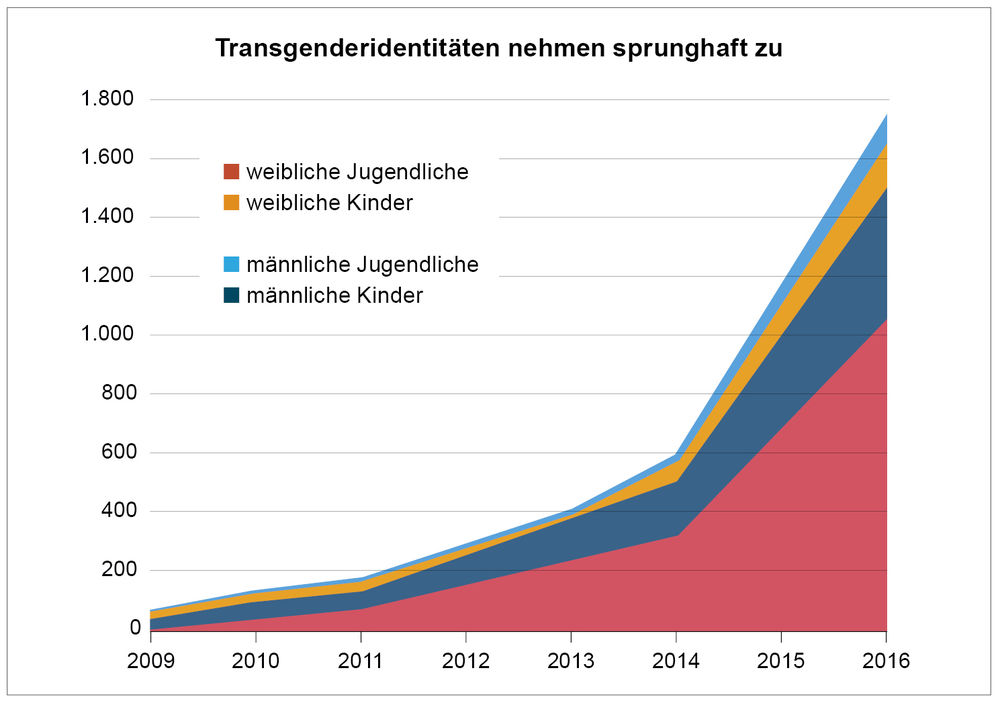

Abbildung 5: Überblick über die Stadien der Entwicklung der äußeren Geschlechtsmerk

So sollten GnRH-Analoga zur Pubertätsblockade nicht vor dem Tanner Stadium II (siehe Abbildung 5) eingesetzt werden und gegengeschlechtliche Hormone gemäß der (noch) aktuellen S1-Leitlinie [22] ab dem 16. Lebensjahr, bei entsprechender psychischer Stabilität, erfolgreicher Alltagserprobung in der gegengeschlechtlichen Rolle und unter tragfähiger psychotherapeutischer längerfristiger Begleitung Einsatz finden. Operative Maßnahmen sind bislang – außer in Ausnahmefällen die Mastektomie – vor dem 18. Geburtstag laut Leitlinien nicht geraten [21, 23], während die im Herbst 2022 in der 8. revidierten Fassung veröffentlichten Standards-of-Care der World Professional Association for Transgender Health (WPATH) [24] keine expliziten Altersuntergrenzen für diese Maßnahmen angeben. Personenstands- und Namensänderungen waren nach dem Transsexuellengesetz (TSG) bis 2011 nur bei Fortpflanzungsunfähigkeit bzw. nach Sterilisation gestattet, während in 2022 Eckpunkte für ein „Selbstbestimmungsgesetz“ vorgelegt wurden, denen zufolge ab dem Alter von 14 Jahren bei Einverständnis der Sorgeberechtigten eine Namens- und Personenstandsänderung durchgeführt werden könnte, auch ohne die früher geforderten Gutachten zweier entsprechender Fachleute.

Die Autorinnen erklären, dass sie keine finanziellen oder persönlichen Beziehungen zu Dritten haben, deren Interessen vom Manuskript positiv oder negativ betroffen sein könnten.

Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.

Das Wichtigste in Kürze

» Depressive Störungen im Jugendalter können die psychosoziale Entwicklung erheblich beeinträchtigen, eine zeitnahe Abklärung und leitliniengerechte Behandlung ist daher dringend indiziert.

» Psychotherapie als Behandlung der ersten Wahl bei Depressionen kann bei schwereren Verläufen bzw. unzureichender Wirkung durch eine psychopharmakologische Behandlung ergänzt werden.

» Suizidalität als häufige und ernsthafte Komplikation der Depression bei Jugendlichen sollte unbedingt abgeklärt werden.

» Die Anorexia nervosa (AN) ist gekennzeichnet durch deutliches Untergewicht (≤ 10. BMI-Altersperzentile), Körperbildstörung, Gewichtsphobie sowie laborchemische, endokrinologische und kardiologische Veränderungen.

» Die multimodale Behandlung der AN beinhaltet neben der Gewichtszunahme, Ernährungs- und Psychotherapie, Elternarbeit und Therapie komorbider psychiatrischer Erkrankungen.

» Für die Prognose der AN ist ein frühzeitiger Behandlungsbeginn entscheidend.

» Geschlechtsinkongruenz ist oft mit depressiver Symptomatik, aber auch mit Angsterkrankungen verbunden.

» In den vergangenen Jahren fällt eine zunehmende Häufung von gleichzeitigem Auftreten mit Autismus-Spektrum-Störungen auf, deren Ursache noch nicht ausreichend geklärt ist.

» Eine diagnostische Festlegung bei transsexuellen Entwicklungen ist oft erst nach längerer Verlaufsbegleitung möglich.

» Transitionsmaßnahmen, insbesondere somatomedizinischer Art, erfordern insbesondere bei Minderjährigen gründliche Abwägung durch Betroffene und Fachleute.

Autorinnen

Privatdozentin Dr. Katharina Bühren, Ärztliche Direktorin

Dr. Adelina Mannhart, Leitende Oberärztin Klinikbereich West, Stellvertrende Ärztliche Direktorin

Dr. Cora Neuhaus, Oberärztin, Institutsambulanz Wolfratshausen

kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH, Deisenhofener Str. 28, 81539 München

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: