Medizinische Versorgung von Menschen mit Intelligenzminderung (IM) in Bayern

Menschen mit Intelligenzminderung (IM)

Menschen mit Intelligenzminderung (IM)

Notwendigkeit einer speziellen medizinischen Versorgung und ärztlichen Qualifikation

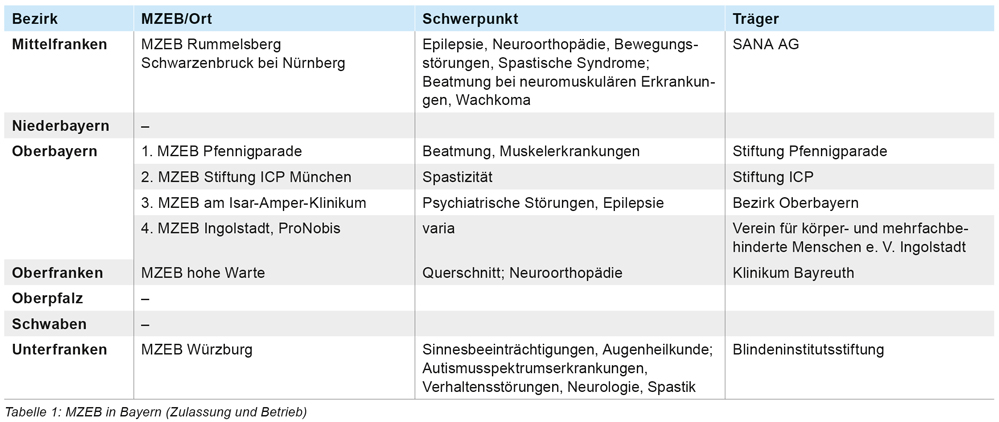

Die Versorgung von Menschen mit Intelligenzminderung (IM) stellt die behandelnden Ärzte oft vor eine Herausforderung. Strukturen, denen man Patienten mit IM und komplexen Problemen zuweisen könnte, fehlten bislang. Im Juli 2015 hat der Gesetzgeber mit der Formulierung des § 119c SGB V die Voraussetzung für die Errichtung von Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) geschaffen. Mit diesen Zentren soll die multidisziplinäre und multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Intelligenzminderung (IM) und mehrfacher Behinderung verbessert werden. In der Zwischenzeit haben in Bayern sieben dieser Zentren ihre Arbeit aufgenommen (Tabelle 1). Konzeptuell sind die MZEB mit den Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) vergleichbar, wobei die MZEB jedoch sehr viel mehr auf Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung fokussieren. Die wesentliche Last der alltäglichen Medizinischen Versorgung der Patienten mit IM wird aber weiterhin von engagierten Allgemein- und Fachärzten getragen werden, mit denen die MZEB eng kooperieren sollen. Die Autoren versuchen mit dieser Arbeit ein zukunftsweisendes Konzept einer qualitativ hochwertigen Versorgung und ärztlichen Qualifikation für Menschen mit IM zu entwerfen.

Hintergrund

Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung (in Bayern ca. 180.000 Menschen) sind von einer Intelligenzminderung (IM) betroffen [1]. Während Menschen mit Lernbehinderung (IQ 70 bis 85) und leichter geistiger Behinderung in der Regel gut vom System der kassenärztlichen Versorgung profitieren, gestaltet sich die Versorgungssituation bei Betroffenen mit Verhaltensstörungen oder mittelschwerer (IQ 35 bis 49), schwerer (IQ 20 bis 34) und schwerster IM oft schwierig, wie auch unsere Kasuistik zeigt [2].

Fehlende Kommunikationsfähigkeit und Verhaltensänderungen machen eine zügig durchgeführte zielgerichtete Anamnese und Untersuchung oft unmöglich. Der Arzt ist in erster Linie auf fremdanamnestische Angaben und die Deutung von Verhaltensänderungen angewiesen, eine körperliche Untersuchung, einfache Blutentnahme oder die Gewinnung einer Urinprobe stellen schon eine zeitaufwendige Herausforderung dar. Apparative Untersuchungen scheitern nicht selten an der Compliance [2].

Dank des Engagements und der Erfahrung vieler Kolleginnen und Kollegen in der hausärztlichen Versorgung kann eine medizinische Grundversorgung sichergestellt werden. Eine fachärztliche Konsultation scheitert jedoch schon oft an räumlichen Gegebenheiten und zeitlichen Ressourcen. Vertrauen zu diesen Patienten aufzubauen ist eine zeitraubende Angelegenheit, die im fachärztlichen Praxisalltag nur schwer umzusetzen ist.

Nicht selten erfolgen dann aus Mangel an alternativen Versorgungsstrukturen Zuweisungen an Kliniken, deren ärztliche Mitarbeiter jedoch im Umgang mit diesen Menschen ebenso wenig geschult sind wie pflegerisches und technisches Personal. In der Folge unterbleiben oft notwendige Untersuchungen und Behandlungen, auch kann es durch unnötige Sedierung und Fixierung zu schweren Komplikationen kommen [3].

Medizinische Besonderheiten bei Menschen mit IM

Bei vielen der oft genetisch bedingten Störungen dieser Patientengruppe handelt es sich um Multiorganerkrankungen [4], deren interdisziplinäre Behandlung eine große Herausforderung darstellt. Das Sterberisiko ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung drei- bis viermal erhöht [5]. In einer Untersuchung in Deutschland war die Lebenserwartung von Männern (65 bis 71 Jahre) und Frauen (70 bis 73 Jahre) mit Behinderung gegenüber der deutschen Gesamtbevölkerung (Männer: 77; Frauen: 82,5 Jahre) um sechs bis zwölf Jahre reduziert [5, 6]. Häufigste Todesursachen sind respiratorische Erkrankungen (insbesondere Pneumonien), Herz-Kreislauferkrankungen und Neoplasien [6]. Neben unvermeidbaren Faktoren wie Multimorbidität oder neurodegenerativen Erkrankungen werden Aspirationspneumonien (bei unerkannter Dysphagie), vermeidbare Stürze und Verletzungen, unvollständige Impfungen, fehlende Vorsorgeuntersuchungen und Polypharmazie beschrieben [2, 5 bis 9].

Während in der Kindheit der (Neuro-)Pädiater über eine breite Ausbildung verfügt, sind die erwachsenen Patienten auf eine Reihe von Spezialisten angewiesen, deren Konsultation der Hausarzt koordinieren muss.

Der Betreuungsbedarf ist zum Teil sehr spezifisch

Beim Down-Syndrom stehen im Erwachsenenalter neurologische Störungen im Vordergrund, bei der tuberösen Sklerose, Neoplasien und Epilepsien, beim Fragilen-X-Syndrom psychiatrische Besonderheiten und beim Curschmann-Steinert-Syndrom sozialmedizinische Aspekte, Atmungsstörungen und kardiologische Probleme [2].

Die Intensität der ärztlichen Betreuung nimmt mit dem Ausmaß der IM deutlich zu, hier seien einige weitere Besonderheiten exemplarisch genannt:

Schmerzen

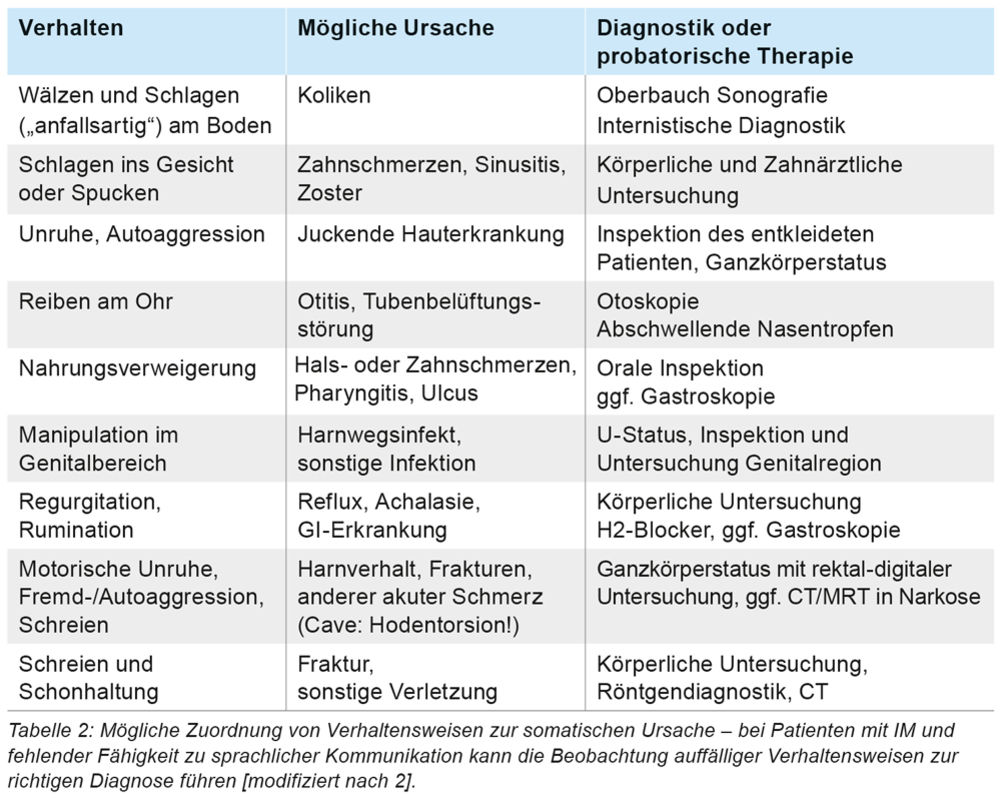

Menschen mit IM leiden häufig an Schmerzzuständen unterschiedlicher Ursache, die aufgrund der ungewöhnlichen Symptompräsentation oft nicht oder erst verzögert erkannt werden, was auch zu vitaler Gefährdung führen kann. Lebensqualität und Schlaf (auch der Betreuenden) werden beeinträchtigt. Tabelle 2 weist hier auf einige charakteristische Verhaltensweisen und deren Assoziation mit Organerkrankungen hin [2].

(Tabelle 2 einfügen)

Gastrointestinale Störungen

Chronische Obstipation ist bei Menschen mit IM häufig und schwere Verläufe mit „Pseudodiarrhoe“ bei Überlaufkoprostase bis hin zu Todesfällen sind möglich. Eine sorgfältige abdominelle und gegebenenfalls rektal-digitale Untersuchung und Abführmaßnahmen ersparen dem Patienten unnötige Diagnostik [10].

Gastroösophagealer Reflux findet sich mit zunehmender Behinderung häufiger (> 50 Prozent bei IQ < 35), wobei Cerebralparesen, Skoliose und antikonvulsive Therapie Risikofaktoren darstellen. Schlafstörungen, depressives Verhalten, Rumination, Inappetenz und Unruhe sind mögliche Symptome.

Kardiovaskuläre Erkrankungen

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind bei Menschen mit IM zwar nicht häufiger als in der Normalbevölkerung, sie werden aber seltener diagnostiziert und behandelt. Mit der erhöhten Prävalenz von Adipositas und Diabetes steigt das kardiovaskuläre Risiko [4].

Epilepsie

Die Prävalenz von Epilepsien steigt von 0,5 Prozent in der Allgemeinbevölkerung auf 15 Prozent bei leichter und 30 bis 50 Prozent bei schwer/schwerster IM an. Die Mortalität steigt durch unmittelbar anfallsassoziierte Todesfälle (SUDEP = sudden death in epilepsy) und Verletzungen infolge der Anfälle bzw. medikamentös induzierter Sturzneigung [2, 6].

Bewegungsstörungen

Als Folgen einer frühkindlichen Hirnschädigung ist das meist als „Cerebralparese“ bezeichnete Syndrom am häufigsten. Daneben finden sich dystone, athetoide und ballistische Syndrome. Die Patienten bedürfen einer lebenslangen interdisziplinären neuroorthopädisch-neurologischen Betreuung mit individuell angepassten funktionsverbessernden Operationen, Hilfsmittelversorgung und Medikation.

Demenzen

Menschen mit einer IM erkranken unabhängig vom Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung fünfmal häufiger an einer Demenz als die Allgemeinbevölkerung, wobei die Prävalenz insbesondere beim Down-Syndrom erhöht ist. Charakteristisch sind neben dem Gedächtnisverlust und dem Verlust an alltagspraktischen Fähigkeiten das vermehrte und frühe Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten [8, 11, 12].

Daneben findet man eine Häufung psychiatrischer Komorbiditäten: Schizophrenien, affektive Störungen sowie Autismus finden sich in Abhängigkeit von der Grunderkrankung deutlich gehäuft [8].

MZEB: spezialisierte ambulante medizinische Versorgung für Patienten mit IM

Die Problematik einer adäquaten medizinischen Versorgung für Patienten mit IM wurde bereits seit den Achtzigerjahren diskutiert. Der 112. Deutsche Ärztetag (2009 in Mainz) stellte hierzu fest, dass eine ausreichende und notwendige Versorgung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Deutschland nicht im bedarfsgerechten Umfang sichergestellt sei [13].

Mit der Formulierung der §§ 43b und 119c SGB V schuf der Gesetzgeber 2015 die Grundlage für die Gründung spezieller Behandlungszentren, den MZEB [14]. Konzeptuell sind die MZEB mit den SPZ vergleichbar, wobei die MZEB jedoch sehr viel mehr auf Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung fokussieren. Der Zugang zu den MZEB ist entsprechend restriktiv (Diagnosenliste, Grad der Behinderung [GdB] > 70 mit Merkzeichen) geregelt [13].

In diesen Zentren (MZEB), die in Bayern in den meisten Bezirken (siehe Tabelle 1) von verschiedenen Trägern seit 2017 aufgebaut werden, steht den Betroffenen eine multidisziplinäre und multi-professionelle medizinische Versorgung spezialisiert auf Ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Das Behandlungsteam muss aus Ärzten mindestens zweier Facharztgruppen (meist Neurologie, Orthopädie und/oder Innere Medizin), Psychologie, Logopädie, Sozialdienst und Ergotherapie bestehen.

Zu den Aufgaben der MZEB gehört neben einer spezialisierten Behandlung (zum Beispiel schwerer Epilepsien, Verhaltensstörungen, spastischer Syndrome) die differenzialdiagnostische multidisziplinäre Abklärung (Assessment), die Erstellung eines Behandlungsplanes und die Verordnung von komplexen Hilfsmitteln sowie Heilmitteln in Ergänzung zur kassenärztlichen Versorgung [13].

Die Behandlung ist „auf diejenigen Erwachsenen auszurichten, die wegen der Art, Schwere oder Komplexität ihrer Behinderung auf die ambulante Behandlung in diesen Einrichtungen angewiesen sind“. Der Gesetzgeber machte den MZEB zur Auflage, dass sie dabei „mit anderen behandelnden Ärzten, den Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe und mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst eng zusammenarbeiten“ sollen.

Die Vergütung der MZEB erfolgt in Analogie zu den SPZ entsprechend § 120 Abs. 2 SGB V (Neufassung vom 22. Juli 2015) direkt über die Krankenkassen und nicht aus dem Budget der Kassenärztlichen Vereinigungen [14].

Während in Bayern eine mit dem Kostenträger abgestimmte Entwicklung der MZEB stattfindet und ein weitgehender Konsens bezüglich des Bedarfes besteht, gestaltet sich die Entwicklung in vielen anderen Bundesländern schwierig. Die Zulassung eines MZEB kann erfolgen, wenn der besondere Bedarf durch die Zulassungsausschüsse festgestellt wird.

Ärztliche Weiterbildung und Qualifikation „Behindertenmedizin“

Die Anforderungen an die ärztliche Qualifikation und Engagement sind in der Betreuung von Patienten mit IM hoch: neben der Kenntnis der syndromalen Erkrankungen sind Kenntnisse über Besonderheiten der Kommunikation und des Verhaltens der Patienten, der speziellen Therapie spastischer Syndrome, der Hilfsmittelversorgung, der nicht-medikamentösen Therapien und Rehabilitation, der Diätetik, des Sozial- und Behindertenrechts und vieles mehr erforderlich, um den Patienten gerecht zu werden.

Die Besonderheiten der Kommunikation und des Umgangs mit Menschen mit IM finden im Medizinstudium keine Erwähnung. Eine Integration des Themas in Vorlesungspläne fand bislang nur an einzelnen Universitäten statt (Freiburg, Witten-Herdecke). Hierdurch fehlt jungen Assistenten und auch Fachärzten in der Regel relevante Erfahrung im Umgang mit diesen Patienten.

Die Versorgung von Patienten mit Behinderung war zwar bislang in der derzeit gültigen Weiterbildungsordnung in einigen Facharztkompetenzen und Zusatzweiterbildungen partiell verankert. Um die entsprechende erforderliche Kompetenz für alle Facharztkompetenzen zu definieren, ist in der Novelle der Muster-Weiterbildungsordnung zusätzlich in den „Allgemeinen Inhalten der Weiterbildung, Abschnitt B (Gebiete)“, der Inhalt „Besonderheiten bei der Betreuung von Menschen mit Behinderung“ als kognitive und Methodenkompetenz vorgesehen. Offen ist aber, auf welchem Weg diese Kompetenzen und gerade die spezifische Erfahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung erworben werden sollen.

Hausärzte, die Behinderteneinrichtungen betreuen waren über viele Jahre gezwungen, sich – im positiven Sinne – Erfahrungswissen anzueignen. Dieses „learning on the job“ nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ sollte nach Meinung der Autoren von einer strukturierten Aus-, Fort- und Weiterbildung abgelöst werden. Sie begrüßen ausdrücklich die Bestrebungen, an der neu entstehenden medizinischen Fakultät der Universität Augsburg einen Lehrstuhl für Behindertenmedizin zu etablieren.

Seit 15 Jahren finden in Würzburg unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger Behinderung (DGMGB) Fortbildungscurricula zur „Medizin für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung“ statt, die zur Qualifikation „Behindertenmedizin“ der DGMGB berechtigen. Dieses Angebot nutzten in der Zwischenzeit über 150 bayerische Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Fachdisziplinen.

Ein berufsbegleitendes Weiterbildungsmodell „Behindertenmedizin“ unter Federführung der Ärztekammer, das sich in Umfang und Gestaltung an das der Palliativmedizin anlehnt (das heißt mit der Möglichkeit sich durch Kurse und Kasuistiken, aber auch durch Tätigkeit an einer Weiterbildungsstelle zu qualifizieren), käme dem Wunsch vieler Betroffener und ihrer Betreuer entgegen, an Hand einer Zusatzbezeichnung besonders qualifizierte Haus- und Fachärzte zu erkennen.

Ein derartiges Modell, das hilft behinderungsspezifische Anforderungen an die ärztliche Qualifikation in die Breite zu tragen und hierdurch die Versorgung von Patienten mit IM zu verbessern, wird auch von der DGMGB und anderen Fachverbänden unterstützt.

Kasuistik: Anfälle?

Heiner H. (42) leidet seit Geburt an einer Entwicklungsstörung. Er lebt in einer Einrichtung der Behindertenhilfe und geht täglich in eine Förderstätte. Er wird als stets freundlich beschrieben, zeigt jedoch auch autistische Verhaltensweisen; eine Sprachfähigkeit besteht nicht (schwere IM).

Die Vorstellung erfolgt wegen „neu aufgetretenden Anfällen“, wobei eine seit der Kindheit bestehende Epilepsie mit Carbamazepin eigentlich gut kontrolliert war.

Der Hausarzt stellte H. mehrfach beim Neurologen vor, in der Zwischenzeit waren zwei weitere Antikonvulsiva hinzugegeben worden, jedoch ohne Effekt.

Bei der Vorstellung im Zentrum berichtet der Betreuer, dass H. bei den Anfällen blass sei und stark schwitze. Ein Handyvideo zeigt, dass sich H. beim Anfall am Boden wälzt, mit dem rechten Arm abwechselnd auf den Boden und auf die Brust schlägt. Eine körperliche Untersuchung lässt H. erst nach etwa einer Stunde zu, nachdem er das MZEB und Mitarbeiter kennengelernt hat. In milder Sedierung kann später eine Abdomensonografie erfolgen, die eine ausgeprägte Cholezystolithiasis aufdeckt.

Diagnose: Verhaltensauffälligkeit bei Gallenkolik

Nach Operation der Galle in der kooperierenden Abdominalchirurgie ist H. beschwerdefrei, die zusätzlich gegebenen Antikonvulsiva können abgesetzt werden.

Abbildung: H. wirft sich anfallsartig zu Boden, zuckt, wälzt sich: Verhalten bei Gallenkolik bei fehlender Sprachkompetenz. Fehlinterpretationen: epileptischer/psychogener Anfall.

Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.

Interessenskonflikt: Privatdozent Dr. Martin Winterholler ist seit 2015 Mitglied des Bundesvorstandes und seit 11/2018 Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft MZEB e. V.

Autoren

Privatdozent Dr. Martin Winterholler 1

Dr. Anja Klafke 2

Dr. Ute Schaaf 3

1 siehe Korrespondenzadresse

2 MZEB Würzburg, Ohmstraße 7, 79076 Würzburg

3 Hauptstraße 55, 91720 Absberg

Korrespondenzadresse:

Privatdozent Dr. Martin Winterholler,

Krankenhaus Rummelsberg,

Neurologische Klinik, Nordbayerisches Behandlungszentrum für Menschen mit Behinderung,

Rummelsberg 71, 90492 Schwarzenbruck bei Nürnberg,

E-Mail: martin.winterholler(at)sana.de

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: