Neu in der endokrinen Chirurgie

Die endokrine Chirurgie gehört in Deutschland zum Fachgebiet der Viszeralchirurgie. Sie umfasst die Chirurgie der Schilddrüse, der Nebenschilddrüsen, der Nebennieren sowie die der neuroendokrinen Neoplasien. Der mit Abstand größte Anteil, mit etwa 60.000 Eingriffen in Deutschland jährlich, stellt in diesem Bereich die Schilddrüsenchirurgie dar [1]. Der primäre

Hyperparathyreoidismus (pHPT) als eine Erkrankung der Nebenschilddrüsen ist ein häufig übersehenes und unterdiagnostiziertes Krankheitsbild, obwohl der pHPT die insgesamt dritthäufigste endokrine Erkrankung ist [2]. Der pHPT ist nur durch eine operative Entfernung des zugrundeliegenden Nebenschilddrüsenadenoms heilbar [3]. Eingriffe an den Nebennieren, sowie neuroendokrine Neoplasien sind im Vergleich seltener.

Die endokrine Chirurgie setzt ein umfassendes Spezialwissen und eine hohe chirurgische Expertise voraus, weshalb die chirurgische Behandlung an Schilddrüse, Nebenschilddrüsen, Nebennieren und neuroendokrinen Neoplasien an dafür spezialisierten Zentren erfolgen sollte. Hierfür wurden in den vergangenen Jahren von der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Endokrine Chirurgie (CAEK) der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifizierbare Standards erarbeitet, die nach außen hin sichtbare Qualitätsindikatoren sind [4]. Neben der chirurgischen Expertise ist die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachgebieten der Endokrinologie und der Nuklearmedizin für die Weichenstellung zur richtigen Therapie entscheidend. Eine wichtige Schnittstelle stellen hierbei die Hausärztinnen und Hausärzte dar. Neue differenzierte Diagnostik und komplexe therapeutische Herangehensweisen erschweren im hausärztlichen Alltag die Übersicht, sodass es oft eine Herausforderung darstellt, die Diagnostik und Vorbereitung der Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenerkrankungen richtig zu bahnen. Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es, anhand von drei Kasuistiken die Vielfalt der Symptomatik, Diagnostik und das operative Vorgehen von in der endokrinen Chirurgie häufigen Beispielen zu veranschaulichen.

Fall 1: Der unklare Schilddrüsenknoten

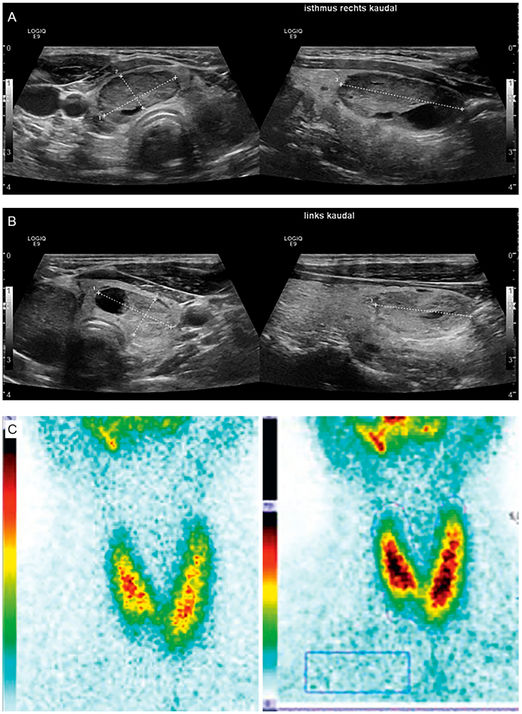

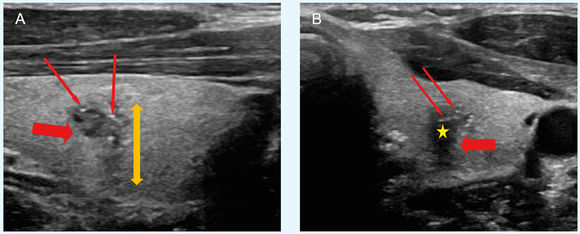

Eine 42-jährige Patientin hatte sich aufgrund eines intermittierend auftretenden zervikalen Engegefühls beim Hausarzt vorgestellt. In der sonografischen Untersuchung hatten sich eine geringgradige Vergrößerung der Schilddrüse und Herdbefunde in beiden Schilddrüsenlappen gezeigt. Zur genauen Abklärung war eine Überweisung zur Nuklearmedizin erfolgt. Dort war eine erneute Sonografie der Schilddrüse durchgeführt worden. Die Schilddrüse hatte sich mit insgesamt 26,5 ml (Normwert: < 20 ml) geringgradig vergrößert gezeigt. Zwei intrathyreoidale Herdbefunde wurden exemplarisch vermessen und nach ACR-TIRADS-Kriterien eingestuft. Hiervon war rechts kaudal im Isthmus ein 2,3 x 1,1 x 3,6 cm großer TIRADS-4-Knoten und links kaudal/isthmusnah ein 2,3 x 1,2 x 2,3 cm ACR-TIRADS-3-Knoten beschrieben (Abbildung 1 A, B). In der am gleichen Tag durchgeführten 99mTechnetium-Pertechnetat-Szintigrafie war eine deutliche Nuklidminderbelegung rechts kaudal, korrelierend zu dem aus der Sonografie bekannten Herdbefund rechts zu sehen. Der Befund links kaudal war szintigrafisch indifferent (Abbildung 1 C). Laborchemisch zeigte sich seine euthyreote Stoffwechsellage mit unauffälligen TSH-Rezeptor- und TPO-Antikörper-Werten. Ebenso war der Calcitoninwert im Normbereich. Die Patientin wurde anschließend in der Nuklearmedizin zur Durchführung einer Feinnadelbiopsie des suspekten ACR-TIRADS-4-Knotens beraten. Dies wurde von der Patientin nicht gewünscht. Sie hat sich statt essen zur Klärung der Dignität der Knoten und zur Beseitigung des zervikalen Engegefühls für die Sanierung der Schilddrüse mittels Operation entschieden und aus diesem Grund in der endokrinen Chirurgie vorgestellt. Der Patientin wurde die zunächst Hemithyreoidektomie rechts unter Schnellschnittbedingungen mit Beendigung des Eingriffs im Falle eines unauffälligen Schnellschnitts vorgeschlagen. Im Gespräch gab die Patienten an, dass ihre Mutter an einem Schilddrüsenkarzinom erkrankt sei, ohne dass hierzu nähere Informationen ermittelt werden konnten. Aus diesem Grund war es der Wunsch der Patientin, dass eine beidseitige Sanierung der Schilddrüse im Sinne einer Thyreoidektomie erfolgen sollte. Da ein Schilddrüsenkarzinom bei Verwandten 1. Grades als Risikofaktor für die Entwicklung eines differenzierten Schilddrüsenkarzinoms darstellt [12] und die Patientin einer Überwachung des gegebenenfalls verbleibenden Knotens links im Verlauf ebenfalls ablehnte, wurde die Durchführung einer Thyreoidektomie vereinbart. Diese wurde nach entsprechender Vorbereitung in störungsfreier Vollnarkose durchgeführt. Die Stimmlippenfunktion war prä- und postoperativ regelrecht, es zeigten sich keine auffälligen Kalzium- und Parathormonwerte, sodass die Patientin am zweiten postoperativen Tag entlassen werden konnte. Sie erhält vom vorbehandelnden Nuklearmediziner zwischenzeitlich eine Substitution mit 125 µg L-Thyroxin und ist damit gut eingestellt. Histologisch zeigte sich im Hemithyreoidektomiepräparat rechts ein follikuläres Adenom ohne Hinweis auf Malignität. Linkseitig hatte sich ebenfalls ein gutartiger Knoten gezeigt.

Abbildung 1: Zur Illustration des 1. Falls ist die Sonografie des rechten (A) und linken Schilddrüsenlappens (B) sowie die 99mTechnetium-Pertechnetat-Szintigrafie (C) gezeigt. Die intrathyreoidalen Herdbefunde rechts kaudal im Isthmus wurden als ACR-TIRADS-4-Knoten und links kaudal/isthmusnah als ACR-TIRADS-3-Knoten eingestuft. Die Szintigrafie zeigt eine deutliche Nuklidminderbelegung rechts kaudal. Die Bilder wurden von der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Würzburg (Professor Dr. Andreas Buck) angefertigt und zur Verfügung gestellt.

Hintergrund

Generell stellen mechanische Probleme an der Schilddrüse, konservativ nicht zu beherrschende funktionelle Erkrankungen der Schilddrüse sowie der Nachweis einer malignen Erkrankung eine Indikation zur Operation an der Schilddrüse dar. Hinzu kommen diagnostische Eingriffe, bei denen die präoperative Abklärung eines suspekten Knotens nicht zu einer Klärung der Dignität führt [5, 6].

Schilddrüsenknoten sind in Deutschland sehr häufig. Aus einer bereits 2004 publizierten Arbeit geht hervor, dass etwa 1/3 der Normalbevölkerung Knoten in der Schilddrüse aufweist, ohne dass dies zwingend einen Krankheitswert hat [7, 8]. Diese Prävalenz wurde mit 68 Prozent in einer kleineren Studie mit 635 Patienten noch höher eingeordnet [9]. Die Prävalenz von Schilddrüsenknoten steigt mit dem Lebensalter, wobei generell Frauen häufiger betroffen sind als Männer [7] mit deutlichen regionalen Unterschieden [10]. Eine Minderheit verdächtiger Schilddrüsenknoten ist tatsächlich maligne [11], sodass generell die Indikation zur Operation in diesem Zusammenhang sehr streng zu stellen ist.

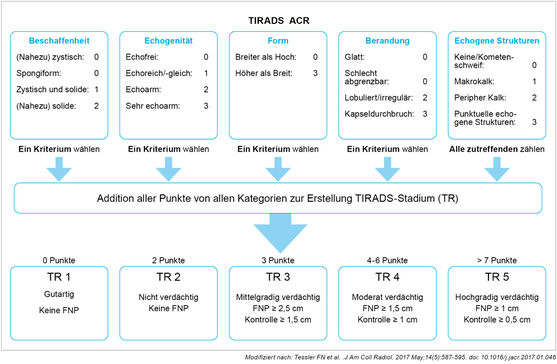

Bei der Diagnose von Schilddrüsenknoten liegt die Herausforderung darin zu erkennen, welcher dieser Knoten tatsächlich eine Operationsindikation darstellt. Hierzu sollte zur Risikostratifizierung von Schilddrüsenknoten eine Sonografie mit sorgfältiger Beurteilung der Knoten auf Basis des „Thyroid Imaging Reporting and Data System“ (TIRADS) erfolgen [12]. Es gibt unterschiedliche Systeme bei denen in einigen Aspekten das American College of Radiology (ACR)-TIRADS-System vorteilhaft ist [13]. Obwohl der Umgang mit den TIRADS-Systemen gezielt trainiert werden muss, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist die Befundung damit objektivierbar [12]. Die weitere Abklärung sollte dann bei einem Knoten > 1 cm über 99mTechnetium-Pertechnetat erfolgen, um zu sehen, ob der Knoten szintigrafisch kalt ist. Überfunktionelle Knoten sind insgesamt sehr selten maligne, weshalb beim hyperfunktionellen Knoten eine über die Sonografie hinausgehende Dignitätsklärung nicht erfolgen sollte [14]. Die Bestimmung von Thyreoglobulin erbringt zur Abklärung eines Schilddrüsenknotens keine verlässliche Vorhersage bezüglich der Dignität und wird daher nur in der postoperativen Nachsorge von Patienten mit differenziertem Schilddrüsenkarzinom verwendet. Dagegen wird die Bestimmung von Calcitonin zum Screening eines medullären Schilddrüsenkarzinoms bei Knotennachweis empfohlen, da hier eine spezifische Erkennung eines möglichen Karzinoms präoperativ möglich ist [12].

Bei Knoten > 1 cm und entsprechender Vorselektion eines als suspekt eingestuften Knotens kann eine Feinnadelpunktion hilfreich sein. Diese kann nur ein papilläres Schilddrüsenkarzinom sicher erkennen, da für die Diagnose von follikulären Schilddrüsenkarzinomen eine zytologische Erkennung nicht möglich ist. Zusätzlich soll bei Verdacht auf oder gesichertem Schilddrüsenkarzinom aufgrund des hohen prädiktiven Werts eine Halssonografie erfolgen, um mögliche Lymphknotenmetastasen präoperativ zu detektieren [12].

Die Durchführung einer 99mTechnetium-MIBI-Szintigrafie zur Einschätzung der Dignität hypofunktioneller Schilddrüsenknoten ist Gegenstand vieler Diskussionen. Der Wert dieser Untersuchung liegt vor allem in ihrem hohen negativen prädiktiven Wert von über 90 Prozent, wobei nicht möglich ist, eine spezifische Aussage bezüglich des Vorliegens maligner Veränderungen zu machen. Damit sollte diese Untersuchung nicht zum Screening von Schilddrüsenknoten eingesetzt werden [15]. Vergleichbares gilt für die 18FFDG-PET-Untersuchung, die einen positiv prädiktiven Wert von nur 41 Prozent aufweist und damit für ein präoperatives Screening zur Einschätzung der Dignität von Schilddrüsenknoten nicht zu empfehlen ist [16, 17].

Die chirurgische Vorgehensweise zur Dignitätsklärung eines Schilddrüsenknotens beinhaltet eine Lappenresektion der betroffenen Seite, die dann über die Durchführung eines intraoperativen Schnellschnitts die Einschätzung der Dignität des verdächtigen Knotens erbringen soll. So kann noch während der Operation entschieden werden, ob die gesamte Entfernung der Schilddrüse notwendig ist und ob im Falle verdächtiger Lymphknoten sogar eine Lymphknotendissektion erfolgen muss [12]. Generell gilt zusätzlich, dass eine seitengetrennte Indikationsstellung erfolgt. Diese Konzepte des operativen Vorgehens werden mit den Patienten präoperativ detailliert besprochen. In der Regel können follikuläre Schilddrüsenkarzinome im Schnellschnitt nicht erkannt werden. Damit besteht die Möglichkeit , dass eine zweizeitige Resektion erfolgen muss, wenn sich erst in der endgültigen Histologie ein maligner Befund darstellt. Dieser liegt jedoch innerhalb von 24 bis 48 Stunden vor, sodass eine Entscheidung hierüber und der mögliche Zweiteingriff noch während des gleichen stationären Aufenthalts erfolgen kann. Dieses zweizeitige Vorgehen hat zum Ziel, möglichst viel gesundes Schilddrüsengewebe zu erhalten.

Fall 2: Lymphogen und pulmonal metastasiertes papilläres Schilddrüsenkarzinom

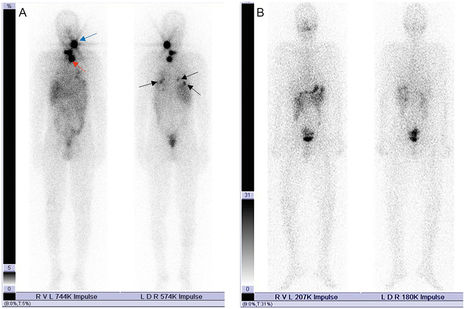

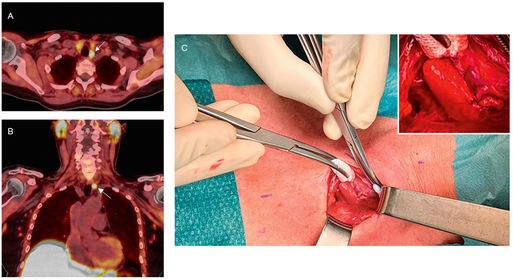

Ein 35-jähriger Patient ohne Vorerkrankungen hatte sich mit einer selbstgetasteten neu aufgetretenen Lymphknotenvergrößerung zervikal links zunächst beim Hausarzt vorgestellt. Bei Persistenz über mehrere Wochen und Größenprogredienz war ambulant eine Exstirpation des Lymphknotens erfolgt. Hierin hatten sich in der Histopathologie Absiedlungen eines papillären Schilddrüsenkarzinoms gezeigt. Es erfolgte unmittelbar die Überweisung in die endokrine Chirurgie. Dort ließ sich in der präoperativen Sonografie eine normal große Schilddrüse mit einer Gesamtgröße von 14 ml feststellen. Im linken Schilddrüsenlappen waren mehrere echoarme unscharf berandete Herdbefunde mit deutlicher Mikroverkalkung zu sehen. Der größte der Knoten hatte 1,8 x 1,0 x 1,5 cm und war nach ACR-TIRADS-5 eingestuft. Zusätzlich waren sonomorphologisch zahlreiche vergrößerte Lymphknoten teilweise mit sonomorphologischen Auffälligkeiten im Bereich des linken Halses (Level 3 und 4) zu sehen. Mit dem Patienten wurde daraufhin die Thyreoidektomie mit einer zentralen Lymphknotendissektion bds. und einer lateralen Lymphknotendissektion links besprochen. Der Eingriff wurde in problemloser Vollnarkose durchgeführt. Postoperativ zeigte sich eine regelrechte Stimmlippenfunktion. Es erfolgte aufgrund eines transienten Hypoparathyreoidismus über mehrere Wochen die Substitution mit Calcitriol und Calcium. In der endgültigen histopathologischen Befundung zeigte sich ein papilläres Schilddrüsenkarzinom pT1b (m) pN1b (10/28) L0 V0 Pn0 R0. Nach Diskussion des Falles im interdisziplinären Tumorboard, wurde die Indikation zur postoperativen Radiojodtherapie gestellt. Diese wurde drei Wochen postoperativ in Hypothyreose durchgeführt. In der Posttherapie-Szintigrafie waren hoch zervikal links in Level 2 sowie supraklavikulär links trotz der ausgedehnten Lymphknotendissektion noch weitere zuvor nicht erkannte Lymphknotenfiliae zu sehen. Zusätzlich dazu zeigten sich mäßig fokale Nuklidanreicherungen pulmonal bds., die damit ebenfalls filiasuspekt waren (Abbildung 2 A).

Abbildung 2 A und B: (A) Zur Veranschaulichung von Fall 2 sind posttherapeutische Ganzkörperaufnahmen nach der Primäroperation und erster Radiojodtherapie gezeigt. Bei dieser zeigte sich eine intensive fokale

Jod-131-Mehrbelegung mit minimal Restschilddrüsengewebe sowie Nuklidanreicherungen links zervikal

Level II (blauer Pfeil) sowie supraklavikulär (roter Pfeil). Zudem zeigen sich geringe bis mäßige fokale Nuklidanreicherungen pulmonal beidseits dorsal, die hochgradig filiaesuspekt sind (schwarze Pfeile). (B) Diagnostische Ganzkörperszintigrafie zeigt den gleichen Patienten mit physiologischer Jod-131-Nuklidverteilung (Speicheldrüsen, GI-Trakt, Nieren und Harnblase) ohne suspekte Nuklidanreicherungen thorakal und zervikal fünf Monate nach beiden Operationen und zwei Radiojodtherapien. Die Bilder wurden von der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Würzburg (Professor Dr. Andreas Buck) angefertigt und zur Verfügung gestellt.

Nach erneuter Diskussion im endokrinen Tumorboard wurde eine chirurgische Entfernung der Lymphknoten vorgenommen. Es erfolgte danach eine erneute Radiojodtherapie. In der Kontrolle danach zeigten sich weder zervikal noch pulmonal verbliebene Speicherresiduen, sodass der Patient fünf Monate nach Erstdiagnose tumorfrei war (Abbildung 2 B). In den bisherigen Nachsorgen innerhalb der letzten 24 Monate war dies weiterhin der Fall.

Hintergrund

Obwohl die Rate an neu diagnostizierten Schilddrüsenkarzinomen in den vergangenen Jahren gestiegen ist, gehören diese insgesamt zu den selteneren Karzinomen. Erfreulicherweise ist die Sterberate an Schilddrüsenkarzinomen zuletzt rückläufig gewesen. Dies liegt zum einen daran, dass der überwiegende Teil der Schilddrüsenkarzinome mit einer sehr guten Prognose vergesellschaftet ist und viele Karzinome in einem sehr frühen Tumorstadium entdeckt und behandelt werden. Im Juli 2025 wurde die neue S3-Leitlinie zum Schilddrüsenkarzinom publiziert [12].

Es wird zwischen den differenzierten, undifferenzierten/anaplastischen und medullären Schilddrüsenkarzinomen unterschieden. Hierbei machen die differenzierten Schilddrüsenkarzinome, das papilläre Schilddrüsenkarzinom mit 70 bis 75

Prozent und das follikuläre Schilddrüsenkarzinom mit 10 bis 15 Prozent den größten Anteil aus [12]. Diese haben bei adäquater und rechtzeitiger Behandlung eine exzellente Prognose mit mittleren 10-Jahres-Überlebensraten von deutlich über 90 Prozent [18, 19, 20]. Die medullären Schilddrüsenkarzinome gehen von den C-Zellen der Schilddrüse aus und haben einen Anteil von fünf Prozent an allen Schilddrüsenkarzinomen. Bei dieser Entität ist zu beachten, dass etwa 25 Prozent hereditär (RET-Protoonkogen) entstehen, während 75 Prozent sporadisch entstehen. Die undifferenzierten und anaplastischen Schilddrüsenkarzinome sind mit zwei bis vier Prozent selten, aber sie sind mit einer sehr schlechten Prognose (< 5 Prozent in fünf Jahren) verbunden.

Fazit

Beim hier dargestellten Fall handelt es sich um einen jungen Patienten mit lokal und fernmetastasiertem papillärem Schilddrüsenkarzinom, der durch eine interdisziplinär gut koordinierte Herangehensweise in Vollremission ist. Hier spielt zunächst die optimale lokale chirurgische Entfernung des Tumors und der Lymphknotenmetastasen eine zentrale Rolle. Die präoperative Kenntnis des Ausmaßes der lymphogenen Metastasierung ist hier wichtig. Es werden dabei nicht nur befallene Lymphknoten entfernt, sondern eine systematische Lymphknotendissektion der befallenen Kompartimente durchgeführt, um nicht erkennbare benachbarte Mikrometastasen mit zu entfernen. In diesem Fall waren durch die posttherapeutische Jodszintigrafie außerhalb des Operationsgebietes initial nicht erkannte Lymphknotenmetastasen festgestellt worden, die dann durch eine erneute Operation entfernt wurden. Dieses Vorgehen verbessert nicht nur die Prognose, sondern erhöht die Wirksamkeit der danach durchzuführenden Radiojodtherapie, um den Tracer optimal in den verbliebenen pulmonalen Metastasen anzureichern. So können auch fernmetastasierte differenzierte Schilddrüsenkarzinome in kurativer Intention therapiert werden. Hierfür ist die Vorstellung von Betroffenen in einem dafür ausgewiesenen Zentrum wichtig.

Fall 3: Komplizierte Urolithiasis auf dem Boden eines primären Hyperparathyreoidismus (pHPT)

Bei einer 58-jährigen Patientin waren erstmalig ziehende rechtsseitige Flankenschmerzen aufgetreten, weshalb sie zunächst beim Hausarzt vorstellig wurde. Aufgrund rascher Verschlechterung mit Koliken war bei V. a. das Vorliegen einer Urolithiasis die Einweisung in die nahegelegene Urologie erfolgt. Dort wurde in der Computertomografie eine Urolithiasis mit einem Ventilstein von 7 mm im rechten Nierenbecken sowie ein weiterer Harnleiterstein im distalen Ureter mit einer Größe von 3 mm festgestellt. Es erfolgte die Indikation zur Einlage eines Doppel-J-Katheters in den rechten Ureter mit aufwendiger Laserlithotripsie und vollständiger Bergung der Steinfragmente im Verlauf. In der weiteren Abklärung wurde wiederholt ein erhöhtes Serumkalzium mit Werten von 2,8 bis 3,0 mmol/l (Normwert: 2,0 bis 2,6 mmol/l) bei einem Parathormon (PTH) von 146 ng/l (Normwert: 15 bis 65 ng/l) festgestellt. Ebenso zeigte sich das Phosphat im Serum insgesamt erniedrigt. Im 24-Stunden-Sammelurin war eine Hyperkalziurie auszumachen. Aufgrund der genannten Laborkonstellation wurde die Diagnose eines primären Hyperparathyreoidismus gestellt. Zur Lokalisationsdiagnostik und Operationsplanung wurde zunächst eine Sonografie des Halses durchgeführt, um ein mögliches Nebenschilddrüsenadenom zu detektieren. Dort wurde eine normal große Schilddrüse ohne Knotenbefunde festgestellt. Ein Nebenschilddrüsenadenom war nicht zu sehen. In der Folge war eine 99mTechnetium-MIBI-Szintigrafie durchgeführt worden, bei der ebenfalls keine Detektion eines Nebenschilddrüsenadenoms möglich war. Die Patientin war in der Folge zur weiteren Beratung in der endokrin-chirurgischen Sprechstunde unseres Zentrums vorgestellt worden. Aufgrund der bisher unklaren Lokalisationsdiagnostik wurde dann ein 11C-Cholin-PET-CT durchgeführt. Hierbei wurde das gesuchte Nebenschilddrüsenadenom links kaudal der Schilddrüse lokalisiert (Abbildung 3 A, B). Auch in Kenntnis dieser Untersuchung war danach keine eindeutige sonografische Korrelation möglich.

Abbildung 3: Beispielbilder zu Fall 3 zeigen Ausschnitte aus der Bildgebung mittels des 11CCholin-PET-CT mit Nachweis eines Cholin-positiven Nebenschilddrüsenadenoms (Pfeil) kaudal des linken Schilddrüsenlappens in axialer (A) und koronarer (B) Schnittführung. In (C) ist der Operationssitus der gleichen Patientin gezeigt. Die Vergrößerung zeigt das Nebenschilddrüsenadenom links kaudal der Schilddrüse genauer. Die Bilder (A, B) wurden von der Klinik für Nuklearmedizin des Universitätsklinikums Würzburg (Professor Dr. Andreas Buck) angefertigt und zur Verfügung gestellt.

Die Patientin wurde daraufhin zur fokussierten Exstirpation des Nebenschilddrüsenadenoms unter intraoperativem PTH-Monitoring vorbereitet. Es erfolgte unter problemloser Vollnarkose die Exstirpation des Adenoms (Abbildung 3 C). Nach Entfernung des Adenoms wurde während der intraoperativen Parathormonmessung ein adäquater Abfall des Parathormons von 182 ng/l auf 18,2 ng/l 15 Minuten nach Exstirpation des Adenoms gemessen. Damit war das Vorliegen einer Mehrdrüsenerkrankung ausgeschlossen.

Postoperativ normalisierten sich Kalzium- und PTH-Werte prompt, die prä- und postoperative Stimmbandfunktion war unauffällig. Sie konnte bereits am Abend des ersten postoperativen Tages in die häusliche Weiterversorgung entlassen werden.

Hintergrund

Der pHPT als dritthäufigste endokrine Erkrankung stellt die häufigste Ursache einer Hyperkalzämie dar [2]. Die operative Entfernung des zugrundeliegenden Nebenschilddrüsenadenoms ist die einzige kurative Therapie des pHPT und sollte altersunabhängig symptomatischen Patienten mit gesicherter Diagnose angeboten werden. Auch vermeintlich asymptomatische Patienten profitieren häufig von der Operation. Die Erfolgsrate der Operationen an den Nebenschilddrüsen beim pHPT liegen bei 96 bis 98 Prozent [3, 21]. Recurrensparesen oder Nachblutungen treten mit 0,3 bis 0,8 Prozent im Vergleich zu Schilddrüsenoperationen seltener auf, wohingegen passagere Hypokalziämien in bis 50 Prozent nach erfolgreicher Operation auftreten können [3]. Aus diesem Grund soll die laborchemische Nachsorge mindestens sechs Monate bis zur Wiederherstellung der Calciumhomöostase erfolgen. Bei inadäquater biochemischer Konstellation, fortbestehender Substitutionspflicht oder hereditären Erkrankungen soll die Nachsorgezeit verlängert werden [3]. Auch bei unauffälligem postoperativem Verlauf ohne Auftreten von Hypocalciämien empfehlen wir daher eine mindestens einmalige Kontrolle in diesem Zeitraum.

Der pHPT beruht auf einer inadäquat erhöhten Sekretion von Parathormon (PTH) trotz erhöhter oder hochnormaler Serumkalziumkonzentrationen. Die klinischen Manifestationen können aus Nierensteinen – wie im beschriebenen Fall –,

Osteoporose, kognitiven Beeinträchtigungen oder neuromuskulären Symptomen bestehen. Auch Veränderungen wie Müdigkeit, depressive Verstimmungen oder Angstzustände treten sehr häufig auf und können die Lebensqualität stark einschränken [22]. Insbesondere dieser Aspekt der Erkrankung wird zu wenig beachtet. Studien zeigen zudem einen Zusammenhang zwischen pHPT und erhöhter kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität. Bei Vorliegen eines vermeintlich asymptomatischen pHPT sollte auch deshalb ein Screening zur Detektion möglicher Symptome durchgeführt werden, da diese Patienten ebenfalls von einer Operation profitieren [2, 3]. Im Zweifel sollten die Betroffenen unbedingt an einem Zentrum beraten werden, welches eine entsprechende Expertise besitzt.

In etwa 85 bis 90 Prozent der Fälle liegt ein solitäres Nebenschilddrüsenadenom vor, seltener finden sich Mehrdrüsenerkrankungen. Diese sind dann häufiger im Rahmen von genetischen Syndromen wie den Multiplen Endokrinen Neoplasien (MEN) zu finden. Das Nebenschilddrüsenkarzinom stellt eine Rarität dar.

Die Diagnose pHPT wird ausschließlich biochemisch durch den Nachweis einer Hyperkalzämie in Kombination mit einem inadäquat hohen PTH gestellt. Zusätzlich werden 25(OH)-Vitamin D, Kreatinin sowie die Calciumausscheidung im 24-Stunden-Urin zur Abgrenzung gegenüber einer familiären hypokalziurischen Hyperkalzämie (FHH) bestimmt. Differenzialdiagnostisch müssen zudem ein sekundärer Hyperparathyreoidismus, zum Beispiel bei Vitamin-D-Mangel oder eine Niereninsuffizienz, sowie medikamentöse oder tumorassoziierte Hyperkalzämien ausgeschlossen werden [2, 3].

Die bilaterale Exploration zur Detektion des Nebenschilddrüsenadenoms weist gleichwertige Erfolgsraten wie die sogenannte fokussierte oder offen-minimal invasive Parathyroidektomie (OMIP) auf. Aufgrund von insgesamt niedrigeren Raten an Recurrensparesen, Nachblutungen und postoperativen Hypocalciämien wird das fokussierte Vorgehen favorisiert [21]. Hierfür ist die präoperative Lokalisation des Nebenschilddrüsenadenoms erforderlich. Als Standarddiagnostik dienen die Sonografie und die 99mTechnetium-MIBI-Szintigrafie, gegebenenfalls ergänzt durch eine SPECT/CT [23]. Letztere ist vor allem bei negativer Sonografie häufig nicht zielführend [24], sodass sich die Cholin-PET-CT in den vergangenen Jahren als die beste und zuverlässigste Methode entwickelt hat, präoperativ Nebenschilddrüsenadenome zu detektieren [23, 25]. Dies hat auch im dargestellten Fall zum Erfolg geführt. Da beim Cholin-PET die Stoffwechselaktivität zur Detektion führt, ist ein „Cut-off“ für eine bestimmte Adenomgröße nicht etabliert.

Zusammengefasst wird durch die dargestellten, vermeintlich alltäglichen Fälle deutlich, dass sowohl die operative als auch die konservative Therapie von Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenerkrankungen aufgrund der Komplexität in der Diagnostik und Therapie sehr gut interdisziplinär abgestimmt werden müssen und in dafür spezialisierten Zentren erfolgen sollte.

Der Autor erklärt, dass er keine finanziellen oder persönlichen Beziehungen zu Dritten hat, deren Interessen vom Manuskript positiv oder negativ betroffen sein könnten.

Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.

Info-Kasten

Die neue S3-Leitlinie empfiehlt die Anwendung eines TIRADS-Klassifikationssystems zur Einschätzung der Malignitätswahrscheinlichkeit von Schilddrüsenknoten. An den gezeigten sonografischen Bildern (A, B) werden beispielhaft verschiedene Kriterien des ACR-TIRADS dargestellt, die ein potenziell malignes Geschehen aufzeigen. Für jedes dieser Kriterien werden Punkte vergeben (siehe Grafik). Diese werden unterschiedlich gewichtet. In der Summe führt dies zur Einteilung in die Kategorien TIRADS 1-5 mit aufsteigender Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines malignen Geschehens. Diese helfen dann bei der Einschätzung, ob eine weitere Dignitätsklärung mittels Feinnadelpunktion und/oder Operation vorgenommen werden sollte. Vor der Feinnadelpunktion sollte eine Szintigrafie durchgeführt werden, um die Punktion von heißen Schilddrüsenknoten zu vermeiden.

Gelber Stern: stark echoarmer solider Knoten (d. h. 2 + 2 Punkte). Feiner roter Pfeil: punktuelle echogene Strukturen (3 Punkte). Dicker roter Pfeil: irreguläre Randbegrenzung. Orangener Pfeil: „taller than wide = höher als breit“ (3 Punkte). In Summe ergibt dies also 10 Punkte, was einem ACR-TIRADS-5 Knoten entspricht. Dieser war in der Histologie nach Operation tatsächlich ein 1,2 cm großes papilläres Schilddrüsenkarzinom.

Autor

Universitätsprofessor Dr. Nicolas Schlegel

Universitätsklinik Würzburg,

Lehrstuhl für Experimentelle

Viszeralchirurgie

Leitung Sektion Endokrine Chirurgie,

Klinik und Poliklinik für Allgemein-,

Viszeral-, Transplantations-, Gefäß-

und Kinderchirurgie

Oberdürrbacher Str. 6, 97080 Würzburg

Teilen:

Das könnte Sie auch interessieren: